中国官方公布的商业银行不良贷款各项指标仅有“数据加总”意义,而不良贷款的爆发地则分散在全国各个省市,是不良资产诞生的前线。因此分别分析我国东中西部各省市的不良贷款情况更能了解中国不良贷款的全貌和生成机理。不良贷款一方面与中国宏观经济发展周期密切相关,另一方面也受区域经济发展特点和产业布局影响颇深。

按照地理自然分布,中国疆域可以划分为东部地区、中部地区和西部地区。其中东部地区包含8个省和3个直辖市。经过收集和分析2005到2015这十多年来东部地区不良方面的相关数据,发现东部地区各省市十年来不良资产变化整体趋势相近,内部差异明显。

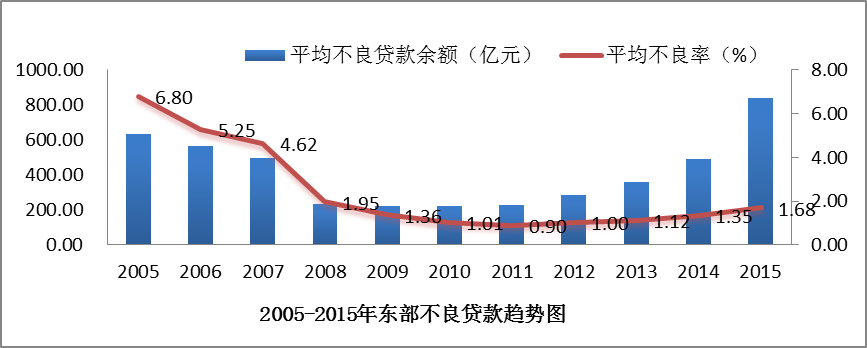

图:2005-2015年东部11省市不良贷款整体趋势图

从不良贷款规模看,东部11省市都呈现U型特征,拐点(最低点)基本出现在2010-2012年之间,但是北京、天津、上海三个直辖市的拐点比其他省平均要晚1-2年(北京、天津出现在2013年,上海2012年);无论不良贷款余额还是不良率,北京、天津、上海三个直辖市同期均低于其他东部省份;不良率同期最高的省份主要是辽宁、河北、海南、广东。

整体来说,东部地区各省市的不良贷款余额和不良率从2005年左右的高点不断下降,这与当时我国经济增速处于一个上升周期(包括大规模信贷扩展,稀释了不良率)以及国家加强对于商业银行不良资产处置的措施相关。不过,自2010年开始各省市的不良贷款开始“抬头”,不良率上升趋势持续到现在。其中河北、辽宁、福建、海南等省份在2015年的不良贷款余额增加幅度较大。

东部11省市共覆盖中国三大经济带:环渤海经济带、长三角经济带、泛珠三角经济带。环渤海经济带分化明显。该经济带不良贷款余额和不良率最高的省份依次为辽宁、河北、山东,且均高于京、津两市。长三角是东部地区信贷质量相对较好的区域。从不良率看,浙江、江苏、上海三个省市十年来不良率基本处于相对较低的水平,其中上海市不良率历史最高值3.14%。泛珠江三角地区包括广东、福建、海南等省份,整体来看,十年来其不良率下降相对较快。

和从中国整体角度分析相比,从区域经济发展角度分析不良贷款所涉及的因素更为复杂,一方面要分析区域产业特点和布局,另一方面也要考虑不同区域之间的交互作用,同时还要考虑宏观政策的影响。而且,不良贷款必然链接实体企业,进而上升到整个产业及产业周期,不良贷款的周期性变化实际上也反映了产业周期调整的过程。因此,分析各区域的不良贷款与产业结构变迁一定程度上比分析全国平均水平的数字更有实际意义。

从东部地区的情况看,由于一个省或者一个经济带的产业变化和调整是比较漫长的过程,新旧交替和代谢不可能一蹴而就,因此未来2-3年,仍将是一个逐步释放的过程(尤其考虑到统计数据低估问题),但是一些省份或区域如加快产业结构调整,加快风险资产处置,推动金融资源的优化配置,则可能率先走出“不良”的阴影。

当然,相比中西部地区,随着经济结构调整的不断推进和完善,以及新型产业和新经济增长点的确定,东部地区相对发达的经济基础和产业结构,可能使其在未来2-3年会率先走出不良抬高的趋势,尤其是三个直辖市和江浙、山东、广东等发达省份。但是辽宁、河北两省鉴于其自身产业结构特点,恐会有较长时间的不良率攀升过程。

欲获取报告全文,请联系我们购买