一、指数总览

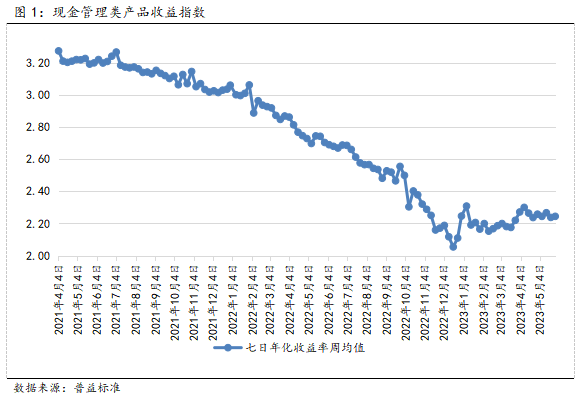

2023年5月28日当周,全国精选60款现金管理类产品收益指数,为68.54点,较5月21日当周环比上升0.20点,环比涨幅0.30%,较基期周下降31.46点,下降31.46%。

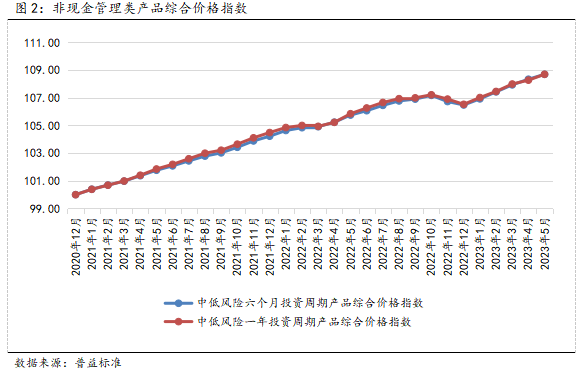

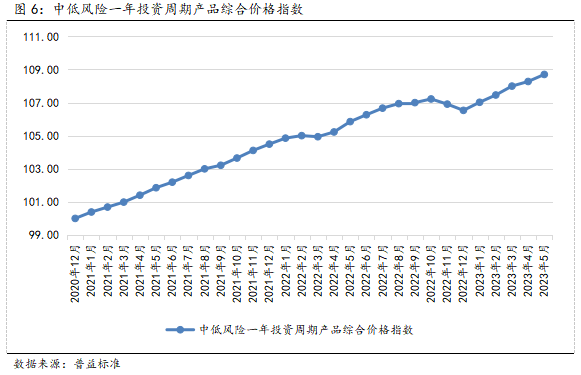

2023年5月,全国精选60款非现金管理类中低风险六个月投资周期产品综合价格指数为108.70点,环比上升0.35点,环比涨幅0.33%,指数较基期月上升8.70点,增长8.70%;全国精选60款非现金管理类中低风险1年投资周期产品综合价格指数为108.70点,环比上升0.43点,环比涨幅0.39%,指数较基期月上升8.70点,增长8.70%。

二、理财市场表现

1.现金管理类产品

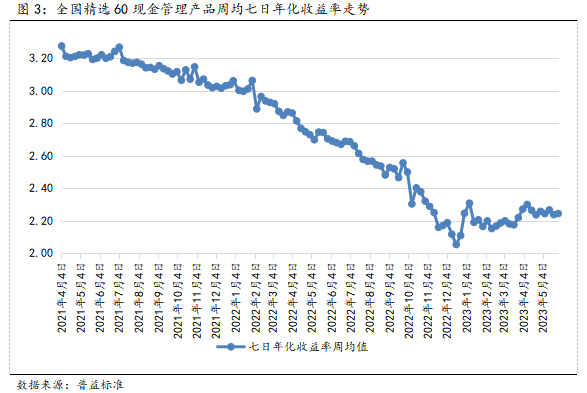

全国精选60现金管理产品周均七日年化收益率震荡持平

2023年5月28日,全国精选60款现金管理产品当周七日年化收益率平均值为2.24%,较5月21日当周均值环比上升1BP,较基期周均值下降103BP。现金管理类理财新规发布后,银行现金管理类产品逐步规范底层资产投资运作,产品投资范围有所收窄,转向集中投资货币市场工具,产品收益整体呈现下滑态势,具体5月份,全国精选60款现金管理类产品周均七日年化收益震荡持平,由月初周均值2.24%上升后降至月末周均值2.24%。

公开市场方面,5月流动性平稳宽松状态延续。5月央行维持月初克制、月末小幅加码;MLF增量投放250亿,投放规模基本符合市场预期。5月央行逆回购、MLF和国库定存合计净回笼资金5950亿,国债和地方债净融资规模在6273亿附近。5月偏大规模的税期扰动下,资金面整体维持宽松态势,月末资金价格虽有上行,但仍小幅低于政策利率中枢水平,且后续重新转为宽松状态,资金高点明显低于此前月份,且隔夜与7D价格全月未出现倒挂。5月份资金缺口压力主要来自逆回购到期和政府存款,基础货币全月回收或在7000亿,现金走款规模对超储的补充或在1000亿附近,故5月超储规模或消耗约6000亿,根据现有数据估计超储率或仅在1.1%。

从货币市场利率看,5月DR001、DR007运行中枢较4月分别大幅下行23.77bp、21.0bp至1.36%、1.85%。5月DR007持续运行在政策利率之下,其与政策利率的偏离幅度较4月大幅走阔至-14.63bp,为今年以来第二次行至政策利率下方。从同业存单发行利率来看,由于银行信贷投放节奏放缓,商业银行负债端压力减轻,3月以来同业存单发行量不断缩小,叠加流动性宽松的局面,5月发行利率中枢较4月明显走低。在货币政策宽松预期并未显著强化、央行公开市场投放缩量的背景下,5月流动性宽松主要由经济活动放缓引起的货币需求萎缩导致。

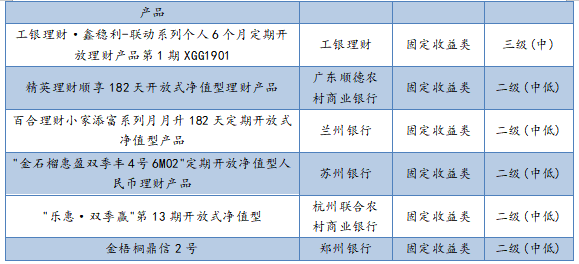

部分现金管理类产品收益展示

2.非现金管理类中低风险六个月投资周期产品

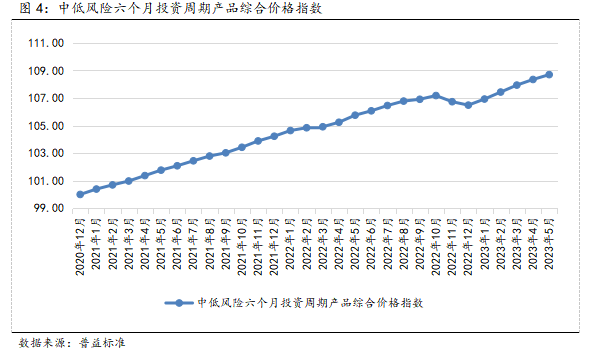

全国精选60非现金管理类中低风险六个月投资周期产品综合价格指数延续上行趋势

5月,全国精选60款非现金管理类中低风险六个月投资周期产品综合价格指数为108.70点,环比上升0.35点,环比涨幅0.33%,指数较基期月上升8.70点,增长8.70%,持续上升。

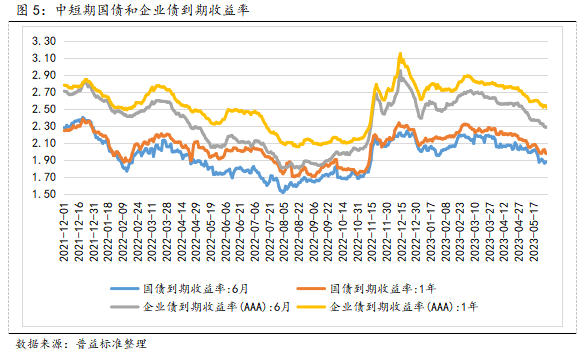

债券市场方面,5月份,中、短期国债和企业债到期收益率均下降。具体来看,5月31日,6个月和1年期国债到期收益率分别为1.87%和1.97%,较4月底分别环比下降18.88BP和16.99BP;6个月AAA企业债和1年期AAA企业债到期收益率分别为2.28%和2.51%,较4月底分别环比下降25.28BP和19.44BP。

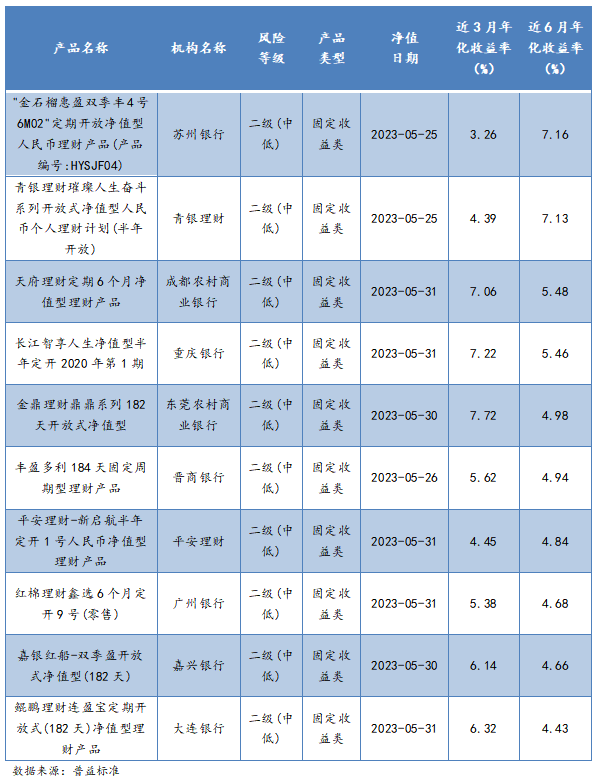

部分中低风险6个月投资周期产品收益展示

注:产品近3月、近6月年化收益率根据产品净值日累计净值测算,可能与银行机构披露收益存有一定差异

3.非现金管理类中低风险1年投资周期产品

全国精选60非现金管理类中低风险1年投资周期产品综合价格指数持续上升

5月,全国精选60款非现金管理类中低风险1年投资周期产品综合价格指数为108.70点,环比上升0.43点,环比涨幅0.39%,指数较基期月上升8.70点,增长8.70%,指数较上月有所上升。

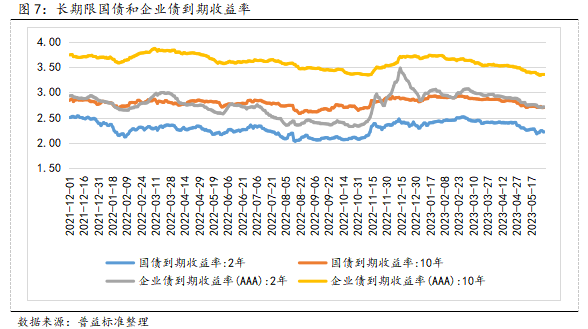

长期限债券市场方面,5月份,长期限国债和企业债到期收益率均有所下降。具体来看,5月31日,2年期和10年期国债到期收益率为2.20%和2.69%,较4月底分别环比下降13.18BP和9.50BP;2年和10年期AAA企业债到期收益率为2.70%和3.35%,较4月底分别环比下降14.34BP和13.66BP。

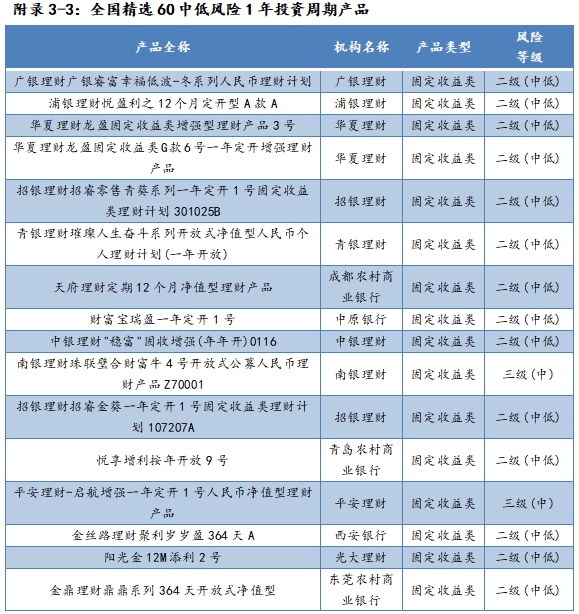

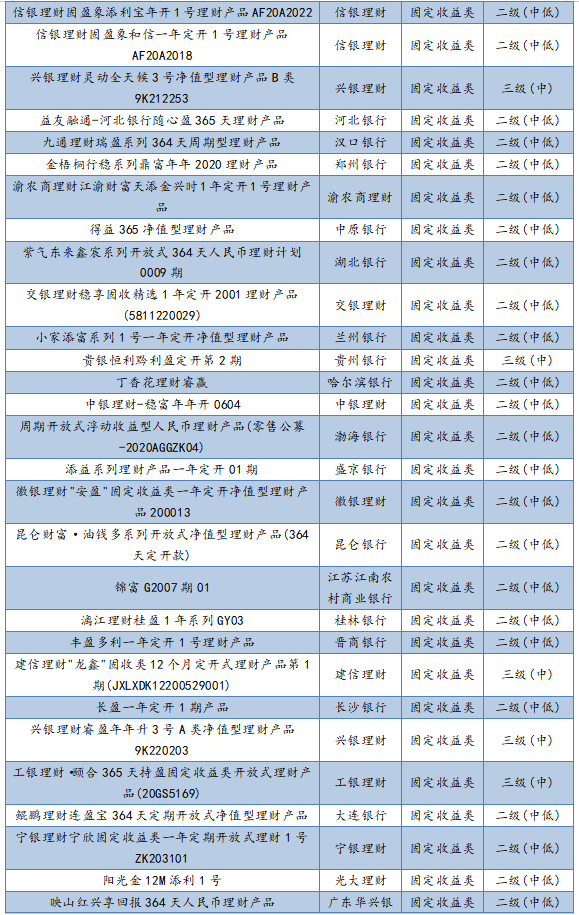

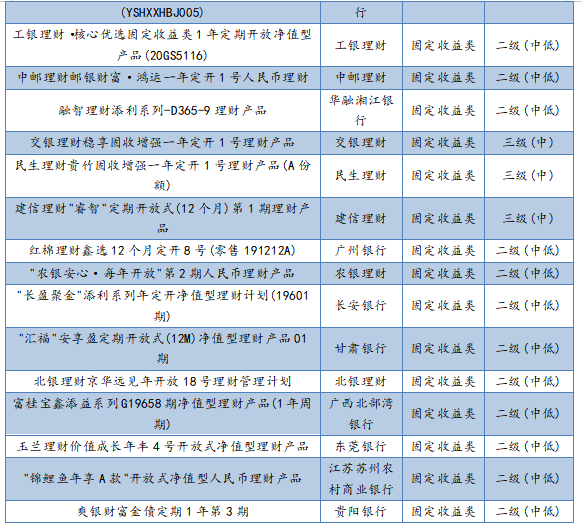

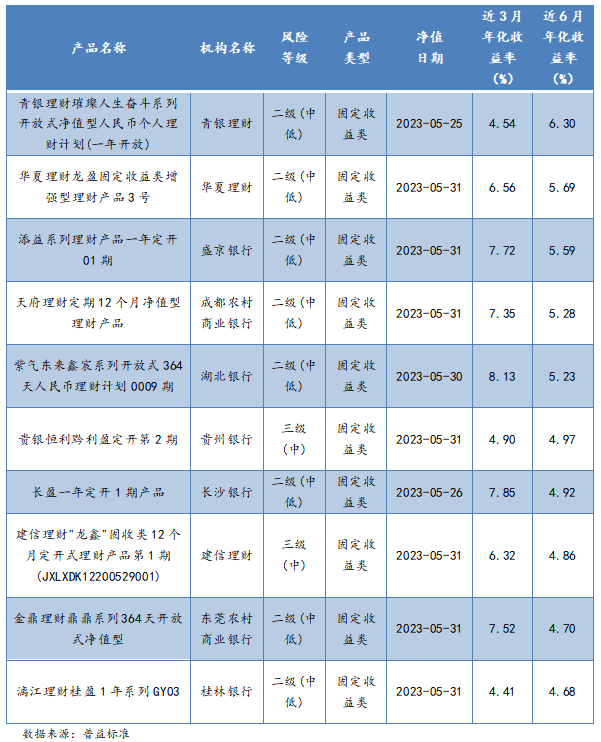

部分中低风险1年投资周期产品收益展示

注:产品近3月、近6月年化收益率根据产品净值日累计净值测算,可能与银行机构披露收益存有一定差异

三、理财应该怎么买

1.理财产品购买须知

5月资金面整体维持稳中偏松格局,节后月初时点,资金宽松充裕,资金利率下行,中旬受缴税缴准等因素影响小幅波动,月末跨月压力较小,资金利率维持低位。5月银行体系流动性维持充裕,信贷投放明显回落,银行体系必要超储率降低,并且受存款利率调降影响,银行存款再理财化也为非银补充了一定流动性,同时央行继续维持MLF净投放,宽松货币政策倾向不改。5月跨月资金面整体宽松,各期限跨月资金价格持续下行,市场跨月节奏较慢,但大行跨月融出支持非常充足,市场基本未出现任何波澜。从跨月策略来看,5月质押利率债和非利率债皆为借隔夜跨月成本最优,符合宽松月份的典型特征。

6月流动性展望:6月资金面预计将逐渐回归中性。6月MLF在15号到期2000亿,有370亿跨月逆回购到期,500亿国库定存到期,故6月总体对冲压力较小。从缴税来看,历史上6月缴税规模小幅高于5月,税期规模依旧偏大。同时,6月是财政支出大月,季末财政支出在7000亿元至10000亿元附近,或明显补充流动性,主要在月末时点体现。6月地方债预计最早于6月末开始发行,缴款冲击或较为有限。预计6月资金价格中枢将有所上移,资金面波动加大,资金分层现象会有所加剧,中上旬隔夜价格有望继续维持在1.5-1.7%,在税期后逐渐回归至政策利率附近。预计6月银行间流动性较为充裕,不存在明显缺口。

四、理财全知道

不赚钱不收管理费,银行理财挑战公募“旱涝保收”模式

公募产品费率迎来“搅局者”。近日,招银理财一款权益类公募产品宣布,当累计净值低于1元时,暂停收取固定管理费,此举对于公募产品收取固定管理费的多年“行规”来说,或许是一个挑战。

目前在公募基金2100多亿费用中,管理费占比超过60%,接近1500亿元。在竞争日渐激烈的趋势下,近年来基金行业出现过多种管理费模式创新,并且在高质量发展背景下,申赎费等其他费用也呈现出持续下降趋势。

这意味着,在降费大趋势下,基金公司要想实现高质量发展,就要不断提升盈利质量,为基民获取持续超额收益,只有这才能持续获得投资者的青睐。

理财产品“搅局”:不赚钱不收管理费

根据公开信息,招银理财招卓价值精选是一只公募发行的权益类理财产品。在产品设计、投资比例、投资策略等方面和公募权益基金高度类似。

比如,招卓价值精选募集对象为个人投资者和机构投资者,采取开放式运作方式,80%-95%资金投资于权益资产,其余资金主要投资固定收益资产。具体看,该基金坚持“择优”+“低买”投资理念,以产业投资的眼光买股票,以够低的合理价格买入,靠穿越周期的业绩增长、稳定提高的分红,结合高股息标的优质公司选择,构建超越基准的超额收益。

最引人注目的是管理费。该产品和公募基金一样,采取的是固定投资管理费,费率为1.50%/年,但如果日累计净值低于1.00元(不含)时,从下一自然日起暂停收取固定投资管理费,直至净值高于1.00元(含)后再恢复收取。此外,该产品的托管费率为0.08%/年。认购费方面,当认购金额小于100万元时认购费率为1.2%;认购金额大于100万元时认购费降低至1000元。

通过提供产品来收取费用是资管机构主要盈利模式。而在公募基金中,管理费在各类费用中占比超过60%。以2022年为例,天相投顾数据显示,去年受A股市场大幅波动影响,各类基金亏损达1.45万亿元,但上述四种费用合计仍达2146.01亿元,比2021年出现小幅增长,也创出了历史新高。其中,管理费规模就占到了1442.43亿元,占比超过60%。当然,这些管理费有一部分要分到相应的渠道机构。天相投顾数据显示,2022年纳入统计的173家基金公司旗下9000多只基金产品一共向销售机构支付客户维护费(也称“尾随佣金”)413.98亿元,较2021年的407.95亿元有所上涨。

可以看到,即便剔除了400多亿的尾随佣金,2022年公募基金实际获得的管理费仍在千亿元以上。

公募产品曾有多种管理费创新

通常,基金公司收取管理费采取的是固定费率模式,无论业绩如何,均按一定比例收取费用。这一模式的优点是简单明了,但容易导致基金公司和基金经理缺乏激励。特别是在行情不好的年份里,“旱涝保收”很容易招来市场热议。

但在竞争日渐激烈趋势下,近年来基金行业也出现过多种管理费模式创新。比如此前一度被市场赞赏的浮动管理费率。2019年底6家基金公司获准发行首批浮动管理费基金。6只基金均是定期开放基金,封闭期为1-3年不等,管理费与基金业绩挂钩。包括此后推出的多只类似产品在内,这类产品的管理费收取大约分为三种方式:

一是计提业绩报酬。与私募基金类似,基金收益部分计提10%-20%不等归管理人作为业绩报酬,但作为公募性质的产品,一般会有个计提基准,比如年化收益率超过6%以上部分才计提。

二是浮动管理费率。一般是从某一个特定时点算起,基金收益率在不同区间内,收取的管理费费率不同。比如从1月1日开始算起,当产品收益率低于5%时,收取年化1%的管理费率;当产品收益率超过5%后,收取年化2%的管理费率。

三是收取附加管理费。这类基金一般有一个固定的管理费率,比如1.2%。当基金累计净值创新高时,计提15%作为附加管理费。

市场人士认为,浮动管理费基金主要体现出几方面优势:一是打破原有固定管理费模式,鼓励管理人通过优秀的业绩表现赢得业绩报酬;二是持有锁定期的要求,避免了短期的非理性赎回,鼓励长期持有;最后,较长的考核周期缓解了基金经理对于短期业绩排名的压力,让基金经理更好地执行投资策略。

虽然这类基金后来并没有密集推出,但这些创新举措,依然为基金行业降低管理费做出了新的尝试。市场人士认为,管理费降低是大势所趋,这既能减少投资者负担,也能激励基金行业朝着市场化、透明化、竞争化方向发展。

剑指过往业绩展示,银行理财酝酿新规

5月24日据悉,日前中国银行业协会理财业务专委会召集研讨会,探讨“理财产品过往业绩展示行为准则”的研究制定。这意味着,理财产品过往业绩展示,将迎来统一的自律规范。

据了解,目前正式文件出台并未设定明确时间表。但对于这份文件,银行理财业内人士和投资者均表示期待。

拟明确展示要求

具体来看,会上讨论的“理财产品过往业绩展示行为准则”对理财产品过往业绩展示拟设置三项基本要求、三项展示要求和三项禁止行为。

展示要求方面拟明确,在选择过往业绩展示区间时,应注明区间起始时间和截止时间,完整会计年度的过往业绩展示除外。同时,理财产品过往业绩展示需满足以下要求:理财产品运作1个月以上但不满1年的,应至少包括从产品成立之日起计算的过往业绩;理财产品运作1年以上但不满6年的,应至少包含自产品成立当年开始所有完整会计年度的业绩;理财产品运作6年以上的,应至少包含最近5个完整会计年度的业绩。

据一位理财公司人士透露,在本次会议上,各家理财公司针对业绩展示均提出了具体建议,后续可能会再对修改稿进行讨论,并出台正式文件,但发布时间并没有明确时间表。

某国有大行理财公司人士表示,对理财产品收益展示进行规范势在必行,一方面有利于规范市场,另一方面有利于保护投资者利益。

理财市场更加规范

自银行理财产品实行净值化以来,不少投资者都曾反映银行理财产品业绩展示存在“报喜不报忧”、业绩展示时间维度不一等情况,这也给投资者挑选理财产品带来不便。

目前,银行理财市场逐渐走向规范。2022年12月,中国银行业协会发布《中国银行业理财业务自律规范》和《理财产品业绩比较基准展示行为准则》,并对后者设置了6个月过渡期。

不过,对理财产品过往业绩展示行为进行规范的问题,专家预计理财行业存在一定的整改难度。资深金融监管政策专家认为,一方面,相关整改需要理财公司和代销机构合力进行;另一方面,目前实操层面的过往业绩展示行为纷繁复杂,这些调整都需要花费大量的时间和精力。

上述国有大行理财公司人士也指出,银行理财产品确实存在产品数量多、期数多、净值披露时间标准不一等问题,规范起来有一定难度。业内人士建议,新的规则落地后,亟须从金融科技层面对业绩展示版面或页面进行重新设计、整合。

附录:

附录1:现金管理产品收益指数计算方式:

是t周现金管理产品收益指数;

是t周现金管理产品收益指数;

是t周第i款理财产品当周七日年化收益率周均值;

是t周第i款理财产品当周七日年化收益率周均值;

是基准周(t0)第i款理财产品当周七日年化收益率周均值;

是基准周(t0)第i款理财产品当周七日年化收益率周均值;

是t周构建现金管理收益指数的产品数量。

是t周构建现金管理收益指数的产品数量。

其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份理财产品份额已实现收益。

附录2:非现金管理产品综合指数计算方式:

是t月理财产品综合指数;

是t月理财产品综合指数;

是t月第j款理财产品当月最后一条累计净值;

是t月第j款理财产品当月最后一条累计净值;

是基准月(t0)第j款理财产品当月最后一条累计净值;

是基准月(t0)第j款理财产品当月最后一条累计净值;

是t月与基准月标准时间间隔(30天的整数倍);

是t月与基准月标准时间间隔(30天的整数倍);

是t月第j款理财产品当月最后一条累计净值与基准月最后一条累计净值的日期间隔;

是t月第j款理财产品当月最后一条累计净值与基准月最后一条累计净值的日期间隔;

是t月构建综合指数的理财产品数量。

是t月构建综合指数的理财产品数量。

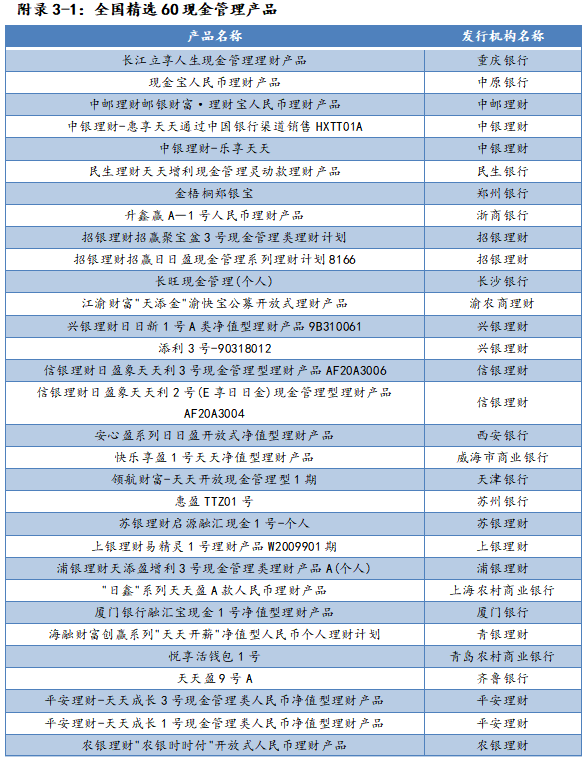

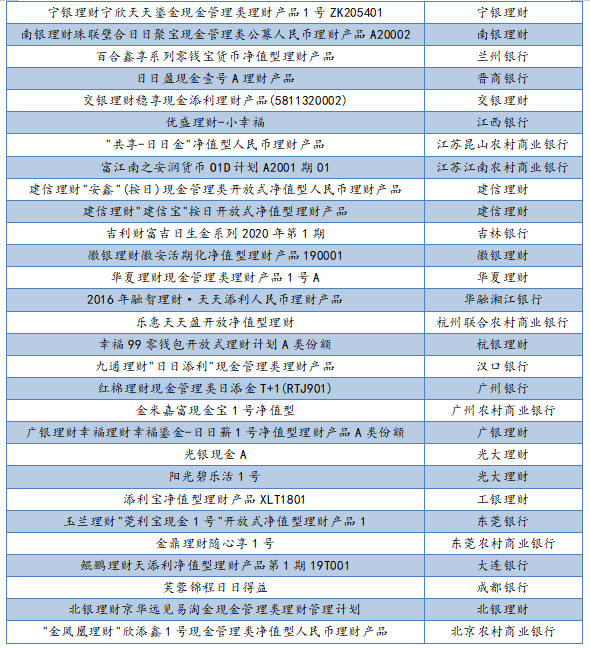

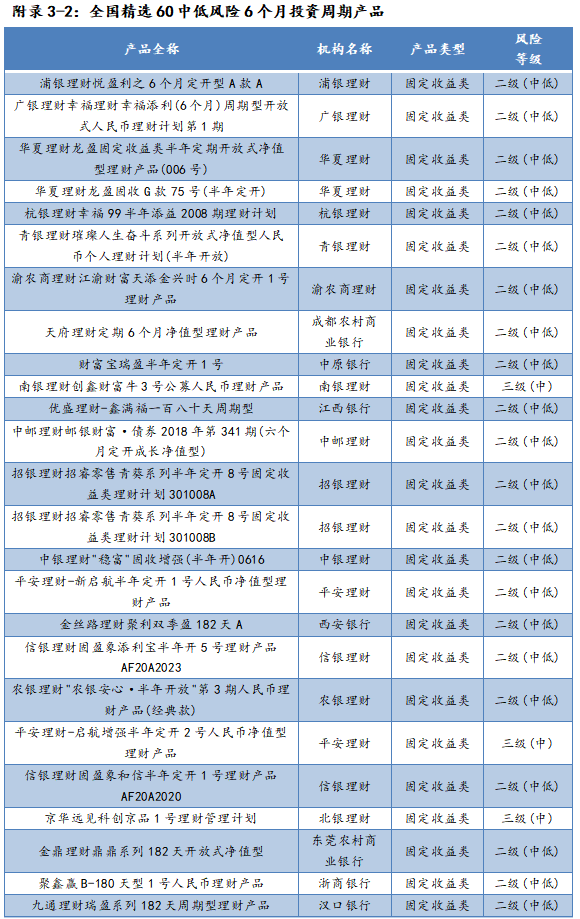

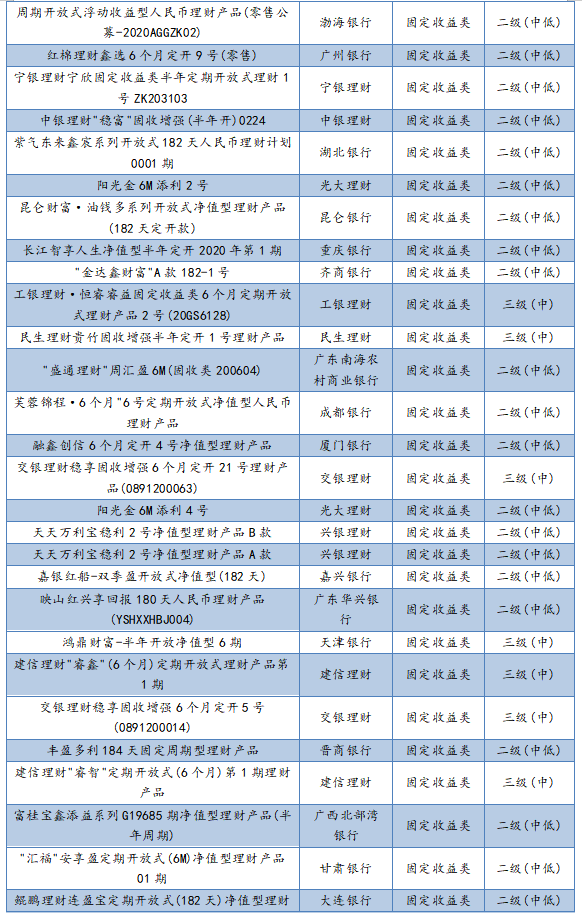

附录3:全国精选60款产品

本报告编制指数所取产品,是选取面向全国销售的具有一定代表性的理财产品:一是选取多家理财机构发行的产品,尽可能体现所选类型产品的行业特点;二是充分考虑产品信披的时效性和信披质量,筛选净值披露规范、披露频率较高的产品,以便保证编制指数的完整性和延续性。