摘要:初级发展阶段的财富管理市场逐渐确立了“以产品为中心”的服务模式,业务内涵简单,产品具有“千人一面”的特性,在组织架构上重销售轻投研。随着社会经济财富的不断积累和互联网技术的迅猛发展,财富管理业务也从“千人一面”时代过渡向“千人千面”时代,这种形势下,财富管理机构优化了业务模式,由销售驱动向客户需求驱动转型,从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”,并加强了对投研端的投入。由于数字经济的飞速发展,海量数据的有效处理逐渐成为现实,财富管理机构也借助大数据、区块链、机器学习等技术,实时掌握客户的需求,探索“千时千面”的财富管理新模式。

一、初级发展阶段的财富管理产品呈现出“千人一面”的特征

国内财富管理市场萌芽于上世纪八十年代后期,当时的主流模式是提供居民储蓄和外汇理财服务。随着“一行三会”监管格局形成,证券、保险、银行三大市场逐步确立,基金、股票、理财产品等开始出现,并开始形成了初期的财富管理市场。此时期的财富管理内涵较为简单,业务目标是以专业的知识,帮助客户分析财务问题,为财富做出计划和管理。

在这一阶段,机构逐渐确立了“以产品为中心”的服务模式。财富管理机构以创设金融产品为主要攻破点,把产品做为核心抓手,用来吸引客户,争取市场份额;以打响市场知名度,建设自身品牌的产品体系为主要目标。同时,由于金融的分业经营,银行、保险、信托、券商、基金各自推出自己的产品体系。此后,第三方理财、互联网金融等在内的各类机构也加入了财富管理市场,并通过代销等方式为投资者提供产品。

“以产品为中心”的财富管理服务模式,业务内涵简单,具有“千人一面”的特性。“千人一面”即指将相同的产品提供给不同的客户,客户享受的是同质化的产品与服务。这种局限性是由供需两方面的因素决定的。供给方面,财富管理机构的产品研发多处于摸索阶段,发展尚不成熟,尚未形成精细化的产品布局和发展战略,产品细分层次不足。需求方面,居民财富管理意识尚处于初步觉醒阶段,富裕人群规模还比较小;且房地产的黄金十年发展期,使得房地产投资在居民财富管理中占有重要比例,相对遏制了金融资管产品的需求。

机构人员配置的重点放在营销端上。这体现在销售人员与与投研人员的比例、产品规模与投研人员的比例上。往往一个财富管理机构拥有规模庞大的销售团队,但产品研究及投资管理人员十分缺乏,这也导致一个投资经理往往要管理多个产品,单人资金管理规模也十分多。在营销端,理财顾问或者投资顾问最关心的是如何把产品卖出去,往往会盲目地向客户推荐多种风险等级和收益的产品,用户的理财方式多数是被动型的接受推销。这种营销模式往往简单粗暴,机构会围绕新发产品设置营销规模目标,“唯业绩论”进行绩效考核和激励。这也导致一系列问题,如销售时的短视行为,销售人员的流动率高,客户的留存率低等问题。

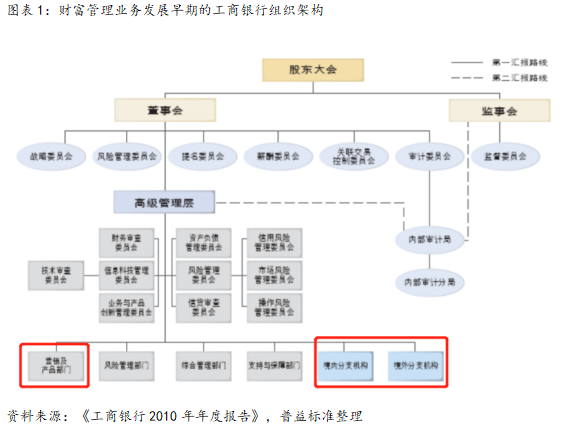

在组织架构上,财富管理机构重销售轻研发,努力开设营销部门,进行“跑马圈地”,但缺乏相应的投研部门划分。这一时期,财富管理机构以分支机构为依托,大规模设立财富管理中心或理财中心,发展财富管理业务。如2010年,工商银行在组织架构上,设置了营销及产品部门,新建财富管理中心 59 家、贵宾理财中心 797 家,但产品投研部门未见相应设置。

在信息系统上,机构的信息管理理念和方式较为落后。在客户信息管理上,不能有效利用和挖掘客户信息,缺乏详细的标签管理及分类。在IT系统建设上,开发程度较弱,主要基于风险管理和合规管理进行开发设计,尚未能形成一套规范、高效的业务系统流程。

二、多因素影响下,财富管理机构实现“千人千面”的服务

得益于社会经济财富的积累和互联网技术的发展,财富管理业务也从“千人一面”时代向“千人千面”时代过渡。从需求方面来看,居民财富的不断积累致使富裕人群和长尾客群增多,财富管理需求扩大;市场多年以来的投资者教育,使得投资者对于“财富管理”的理解和认识变深,接受度也逐渐增加,逐渐从被动接受到主动去获取于符合自身需求的个性化和多样化的服务。从供给方面来看,财富管理市场的成熟度增加,激烈竞争倒逼机构提升服务意识;技术手段的提升,帮助财富管理机构运用大数据分析和人工智能处理,构建精准的个人或者家庭财富画像,为机构实现“千人千面”的服务打下基础。

“千人千面”时代的财富管理内涵也更加深刻和详细:财富管理是以客户不同生命阶段的需求为中心,通过专业化的财务规划程序,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,对客户的资产、负债、流动性进行科学管理,以满足个人或家庭不同生命周期阶段的财富积累、财富保全、财富增值、财富传承需求。可以看出,财富管理的落脚点是客户的“个人”或“家庭”的理财需求,更加关注“人”的需求,其核心是为客户提供全面的理财服务满足个性化需要,对客户了解程度的大小直接决定了所提供的服务“个性化”的强弱,进而影响服务质量。

这种形势下,财富管理机构优化了业务模式,由销售驱动向客户需求驱动转型,从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”,进一步提升财富管理专业能力,并通过加强产品创新,不断丰富代销产品种类,为客户设计多样化的产品组织,加强对客户的资产配置和综合化财富管理服务,获得客户充分认可。在产品和服务提供上,更加注重对客户所属群体类别、客户目标和客户需求的甄别,注重服务的专业化、差异化和个性化,在跟踪和了解客户需求的基础上,为客户提供全面可持续的生命周期财富管理计划。

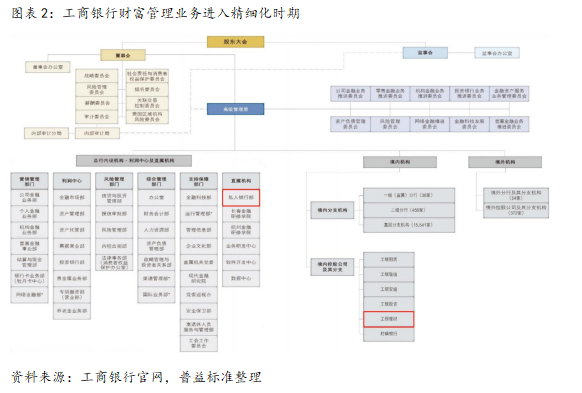

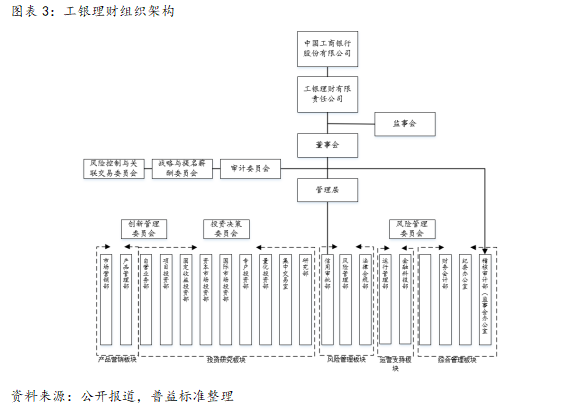

在组织架构上,机构细化了部门设置,通过对客户的精准识别划分业务条线。“千人一面”时期,由于业务发展较为初级,财富管理与资产管理、私人银行、投资银行等业务没有明确的界限和区分。但随着着对财富管理业务关注度的提升,国内的金融机构也开始在组织结构上做出调整,划分为零售部门和私人银行部门,分别服务于普惠金融客户和高净值客户。在管理能力上,注重提升自身投研实力,加大对投研端的人才积累和资源投入。而“资管新规”下,银行理财公司致力于从更专业的角度服务于客户需求,通过细分从资金端到资产端的一系列业务流程,实现对财富管理业务的精细化、集约化运营。在人员配置上,通过积累高端营销和投研人才,提高从资金到资产端的核心竞争力。

机构运用金融科技全方位赋能财富管理业务。在资金端上,通过标签和场景加强客户识别,实现更加精准有效的营销;发展智能投顾覆盖长尾客群的需求,提高服务效率。在资产端,积极发展大数据在投资研究、市场信息获取、多资产筛选等方面的运营,加强对底层资产的挖掘和分析,提高捕捉alpha和beta收益的能力。机构还通过构建财富管理服务生态圈,整合服务资源,帮助客户实现一站式的需求满足。

三、技术飞速发展下,“千时千面”的财富管理时代要来了?

由于数字经济的飞速发展,海量数据的有效处理逐渐成为现实。财富管理机构借助大数据、区块链、机器学习等技术,实时掌握客户的需求,探索“千时千面”的财富管理新模式。“千时千面”可以看作是“千人千面”模式的进阶版,通过对单一客户的不同时期和不同时段的追踪分析,充分挖掘数据价值,精准把握客户财产情况和偏好,动态处理客户的高频财富管理需求。

“千时千面”模式下的财富管理业务,对机构的业务体系要求较高。机构首先要开展全方位的客户信息收集分类工作和多层次的客户需求细分工作;其次,需要推动金融服务的有形化和产品化运作,根据产品或服务的内涵、定位、功能、外形设计、包装、定价等进行设计和生产,这其中既包括资管产品,也包括无形的金融和非金融服务,如税务筹划、投融资、咨询服务等;然后,通过内外部引进与整合,建立多层次的动态组合的产品库,以满足客户的不同需求;最后,加大人员的培养力度,建立长效培训机制,确保营销人员的不断成长以适应市场的发展和业务的需要;并针对不同类型、不同职级的业务人员设计专业的课程体系,引导他们根据自身的优势特长,开发特色化服务模式。

在技术体系上,机构需要建设一套可以有效处理海量客户行为和市场信息数据的系统,通过动态跟踪和深度学习,进行客户的细分及持续跟踪、产品库的建设及动态评估、前台人员的业务操作和中后台运营协同合作、风险监控、网络业务办理等方面。

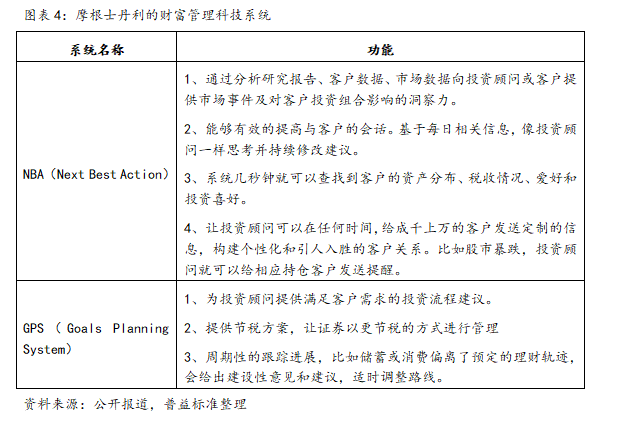

现阶段,国外机构已有“千时千面”的相关运用成果出现。如摩根士丹利致力于发展财富管理和AI结合的NBA(Next Best Action)和GPS(Goals Planning System)系统。NBA使用了分析预测、大数据、人工智能等现代信息技术,显著提高了投资顾问与客户的沟通能力,可以千人千面、千时千面地服务不同用户。而GPS系统则通过深挖客户数据,为客户提供从上学、就业、旅行、家庭、购房、退休、遗产继承等方方面面的管理。虽然国内“千时千面”的财富管理业务模式受制于技术应用和系统建设等方面的限制,尚处于萌芽阶段。但随着科技运用的飞速发展,“千时千面”的财富管理业务模式也许会成为未来的主流。国内财富管理机构需要从各方面进一步提升相关能力,以更好地应对监管逐渐统一下的激烈竞争。

欲获取报告全文,请联系我们购买