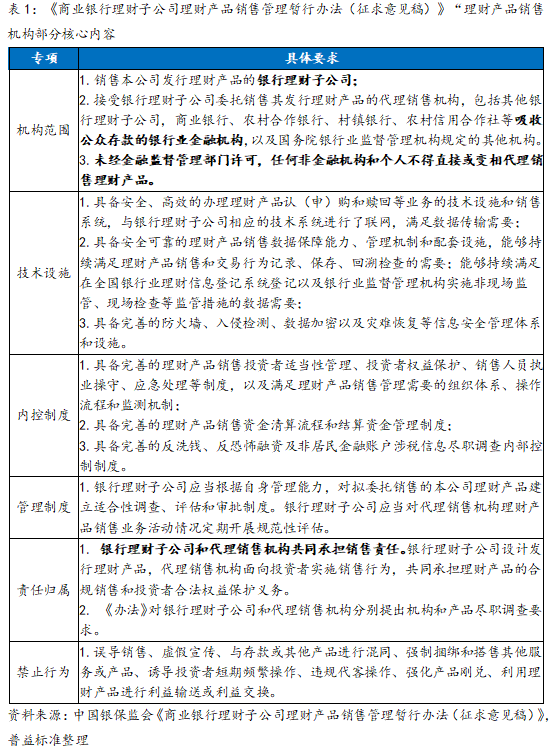

摘要:为规范商业银行理财子公司理财产品销售业务活动,银保监会制定了《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》(以下称《办法》),《办法》要求理财产品销售机构必须持牌经营,并拥有完善的信息化基础设施配套和健全的内控制度,做到交易相关信息可回溯查阅,此外,还进一步细化理财子公司和代销机构的主体销售责任,为保护投资者合法权益,促进理财产品销售业务健康发展提供了有效的监管措施。

一、机构规范要求

为规范商业银行理财子公司(以下简称银行理财子公司)理财产品销售业务活动,保护投资者合法权益,促进理财业务健康发展,银保监会制定了《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),拟作为《商业银行理财子公司管理办法》(以下简称《理财子公司办法》)的配套制度适时发布实施。《办法》在原有的销售基础上,针对理财子公司理财产品销售规则进一步完善,本文将主要对《办法》的第二章节“理财产品销售机构”部分进行分析。

与《商业银行理财产品销售管理办法》相比,新《办法》在理财产品销售机构范围上做了限制,规定银行理财子公司共有两类销售机构,一类是销售本公司发行理财产品的银行理财子公司,第二类是代理销售机构。对于第二类代理销售机构,现阶段《办法》规定只允许银行理财子公司和吸收公众存款的银行业金融机构进行代销行为。暂时券商、公募基金和第三方互联网平台还不具备代销资格。

从监管的角度,初期限制销售机构范围保证了制度的连续性和平稳性。从机构的角度,有限度的放开可以防止区域性银行和互联网平台趁机大幅扩张此类业务,有效提高市场初期的可控性。从投资者的角度,《办法》限制的机构范围总体延续了传统理财产品销售的成熟渠道,便于投资者识别接受。从市场的角度,银行理财子公司属于新型非银行金融机构,机构类型、产品属性、品牌声誉等都处于培育阶段,辨识度需要逐步提升。因此,销售机构范围扩展应该顺应市场,循序渐进的放开。

二、机构应对措施

综合考虑有关监管规定并结合文章分析,本文建议商业银行和理财子公司在进行产品销售中,应该重点关注以下方面,要点如下:

建立销售行为监控机制。《办法》从机构和员工两个层面分别提出理财产品销售人员管理要求。机构应建立健全销售人员上岗资格、培训课程、信息公示和查询核实等制度,做好销售人员的登记备案工作。此外,要着力解决理财产品销售所面临的突出问题,尤其是《办法》中所明令禁止的行为,例如,误导销售、虚假宣传、捆绑销售和承诺隐性刚兑等问题。监控机制应至少包含以下情况:投资者连续多次进行风险评估且评估结果差距较大;投资者风险评估与理财产品风险不匹配;投资者频繁开立、注销理财账户;其他异常情况。同时,相关机构应建立联网的分析和报告机制并设立专门调查部门对违规行为进行深入调查,一经查实严肃处理。

明确责任归属和合规标准。银行理财子公司是理财产品的设计发行方,主要责任是确定如实反映产品属性的统一信息内容和披露标准(即“是什么产品”),筛选合格的代理销售机构并实施持续有效管理(即“由谁来卖”),明确规范销售的执行标准和约束机制(即“如何管理卖方”)。代理销售机构面向投资者实施销售行为,主要责任是选择适宜本机构特点和目标客群的理财产品(即“卖什么产品”),履行投资者适当性义务评估筛选合适的投资者(即“卖给谁”),以及依法依规和按协议约定确保本机构及人员持续履行合规销售的管控义务(即“该怎么卖”)。此外,《办法》还对理财子公司和代理销售机构提出了双向尽职调查的要求,并明确相关责任与义务。故理财子公司和代销机构应参考《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等相关规范性文件落实尽职调查责任。

做好数字化转型工作。数字化转型和金融科技的应用,已经成为国际一流资管机构的战略重心。通过对业务线条操作流程和数据的监控与挖掘,形成线上线下联动机制,提升业务管理能力和数据保障能力,建立行业领先的基于人工智能的数据库资源,满足理财产品销售和交易行为记录、保存、回溯检查的需要。

欲获取报告全文,请联系我们购买