一、地方AMC监管政策回顾

1.初步探索

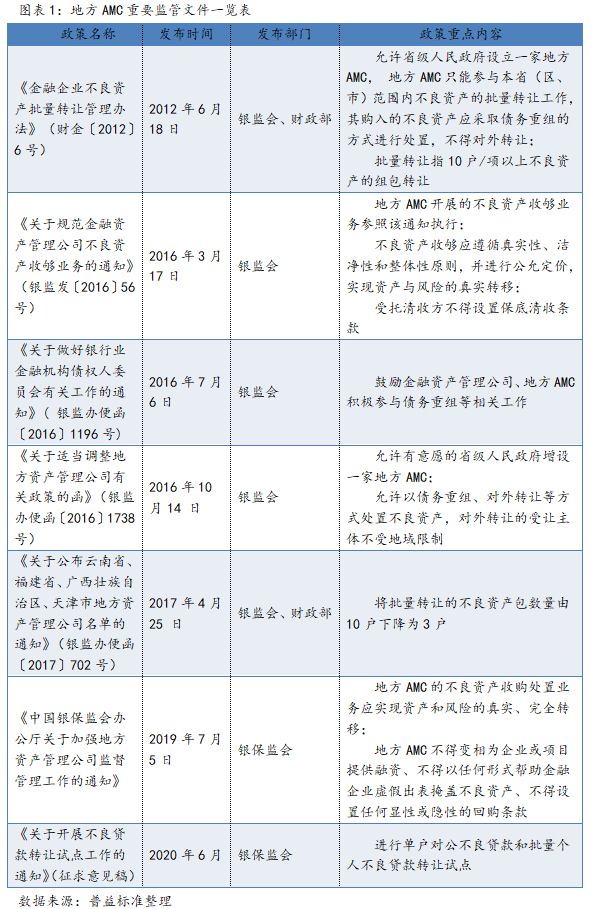

2012年开始,为化解地方性不良资产快速增长局面,弥补四大AMC在不良资产处置中覆盖面窄、效率低的不足,原银监会和财政部等相关部门先后发布多项针对地方AMC的监管政策,地方AMC开始进入公众视野。2012年6月《金融企业不良资产批量转让管理办法》的出台正式确立了地方AMC的合法地位以来。在初步探索阶段,监管对于地方AMC的经营区域和作业范围进行了约束,地方AMC在这一时期难以突破地域限制开展业务。

2.鼓励展业阶段

2016年后,为了适应各地不良率升高以及各地应对化解不良资产需求的大环境,监管适时出台相关政策,鼓励地方AMC展业发展,地方AMC进入蓬勃发展时期。在2016年10月《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》出台后,又有27家地方AMC获得银监会批复。

此后,国务院、银保监会等机构先后印发了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》、《商业银行新设债转股实施机构管理办法(试行)》等文件,推动银行系AIC诞生。

在这一时期,在不良资产购买和投资主体上,已经形成了四大AMC、地方AMC和银行系AIC并存的格局。这一时期,监管加大了对地方AMC的扶持,逐步放宽了对于地方AMC展业区域和业务类型等方面的约束。与此同时银行系AIC也参与进不良资产处置大军中,相对于AMC以不良资产为主业的多元综合金融服务,AIC专业从事债转股及其相关的债权收购处置、投资及募资等业务,和地方AMC相关领域的业务重叠。

3.全面监管阶段

随着监管文件的陆续出台,地方AMC的展业空间逐渐扩大,市场认可度不断提高。从最开始的一省市仅允许设立一家地方AMC到如今福建省、山东省和浙江省已设立三家;将批量转让门槛由10户降低到3户;从最初地方AMC只能通过债务重组方式进行不良资产处置且不得对外转让到取消转让限制,再到2019年2月出台的《关于加强地方资产管理公司监督管理有关工作的通知(征求意见稿)》鼓励地方AMC通过市场化债转股、不良资产证券化、破产重整、SPV等多元化模式处置不良资产。《征求意见稿》中表明监管机构支持符合条件的地方AMC利用银行贷款、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、理财直接融资工具、资产证券化等多渠道融资,为地方AMC拓宽融资渠道奠定了坚实的政策基础。

二、不良贷款转让试点工作的通知对地方AMC影响

《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》(征求意见稿)明确将进行单户对公不良贷款和批量个人不良贷款转让试点。试点银行有6家国有大型银行和12家股份制银行+4大不良资产管理公司和地方资产管理公司及金融资产投资公司。与此同时,监管部门要求,不良资产转让应按照不良资产转让法律法规和试点工作要求,压控业务风险,确保不良资产洁净转让、真实出售,严格防范虚假交易、利益输送、规避监管等违法违规行为。

不良贷款转让机制的落地是一个循序渐进的过程,从大额、对公、批量,到小额、个人、单户,逐步深入,逐步落实。与对公不良贷款相比,个人贷款金额小、笔数多,更适合批量转让。之前监管部门出于审慎的考虑只放开了对公贷款批量转让的业务,现在随着转让机制的成熟、不良处置机构的增多以及经济下行压力加大、不良增多的情况出现,个人不良贷款批量转让试点也在一定程度上降低门槛,扩大交易范围。

AMC对批量收购的个人贷款,只能采取自行清收、委托专业团队清收、重组等手段自行处置,不得再次对外转让。这就要求地方AMC在不良资产处置的手段和能力方面具有一定专业属性,并非仅仅依靠注入资金即可实现资产增值,而是需要技能专业的处置团队、深化专业知识、提升专业知识、综合分析顾客群体,提供分层分级服务,打造特色品牌和服务,扩大市场占有率,行业内形成良性竞争。

三、地方AMC监管政策未来导向

地方AMC是经省级人民政府批准或授权设立,银保监会发文公布,具备开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质的地方金融机构,区别于传统持牌的四大AMC,而被称为地方AMC。地方AMC的优势是地方,可以利用对区域的充分渗透建立生态圈,融于地方,深耕主业,协同配合。但是,以全国性AMC的标准去规范他们,也只能是粗略的大原则,缺乏可操作性的细则,实质上地方AMC不可能达到像全国性AMC这样金融机构的细致严格监管层次,而且各地金融监管部门的管理尺度很不统一。因此,区域性的地方AMC监管细则或将是未来发展的趋势,针对区域性强化准入门槛、明确经营范围、开展风险管控等,并逐步完善配套措施的落实。

此外,在行业竞争方面,地方政府目前增设几家不良资产公司可能是有意引入竞争考核机制,未来地方AMC准入门槛或将提高,尤其是专业性提出高标准,筛选有真正处置能力的机构,而非盲目的扩容,避免获得资质后因没有能力围绕主业来精雕细琢。

欲获取报告全文,请联系我们购买