一、均值方差模型的探索背景

在20世纪中期之前,很多投资者已经有了资产配置的理念并且意识到了其重要性,但仅停留在对风险分散功能的认可层面,资产配置方法普遍采用较为简单的固定比例投资模型。固定比例投资模型以等权重投资模型和股债二八模型为代表,保持投资组合中各类资产的价值权重不变,即卖出价格上涨权重增长的资产,买入价格下跌权重减少的资产。虽然固定比例投资策略简单易行,但其没有考虑各资产相关性,风险分散效果有限,且自身持续增值的能力也较弱。

随着各国金融市场的不断深化以及投资产品的不断丰富,固定比例投资策略已经不能满足投资者需求,交易信息的快速积累也为资产配置量化模型的发展提供了基础。1952年Markowitz在其论文《资产选择:有效的多样性》中提出均值方差的概念和模型,正式将大类资产配置的摸索提升到了理论层面的推演。该模型首次使用均值期望、方差来刻画投资的收益和风险,将资产配置问题转化为多目标优化问题。这不仅标志着现代投资理论的诞生,而且为其后大类资产配置理论演进的重要基础。为了得出最优配置解,1956年Markowitz又提出了临界限算法,使用二次规划问题对模型求解。均值方差模型的产生以及计算机技术、统计学的发展使得大量金融数据能够用于投资决策,资产配置理论开始由定性分析转入定量研究。

二、均值方差模型的配置逻辑

1、均值方差模型实现的投资者目的

(1)在一定的风险水平上,获取最大收益的配置组合;

(2)在一定的收益水平上,获取最小风险的配置组合.

2、均值方差模型的假设前提

(1)市场是完美竞争的,不需要交纳任何手续税费,交易过程不存在损耗;

(2)投资者的资产可以随意分割,不需要考虑实际的基本交易单位限制;

(3)每一位市场参与投资者都是理性的,同样也是厌恶风险的;

(4)市场各类信息公开透明,投资者获得的收益服从正态分布。

3、均值方差模型的数学表达式

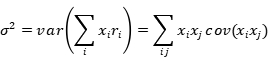

基于以上假设条件,Markowitz确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论,建立了资产优化配置的均值-方差模型。模型的目标函数为投资组合 的方差:

的方差:

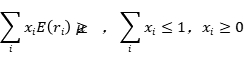

约束条件为:

如果证券i允许卖空,则可以去掉相应的  的约束。这里

的约束。这里 表示在证券i上投入的资金比例,全部投资的总比例

表示在证券i上投入的资金比例,全部投资的总比例  不超过预算。第i只股票的收益

不超过预算。第i只股票的收益 的期望为

的期望为 ,两只股票i、j的收益的协方差为

,两只股票i、j的收益的协方差为 。所求的投资组合要达到的期望收益为

。所求的投资组合要达到的期望收益为 。为达到目标期望收益μ,通过调整资金比例

。为达到目标期望收益μ,通过调整资金比例  可使得风险

可使得风险 最小。

最小。

4、均值方差模型应用举例

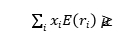

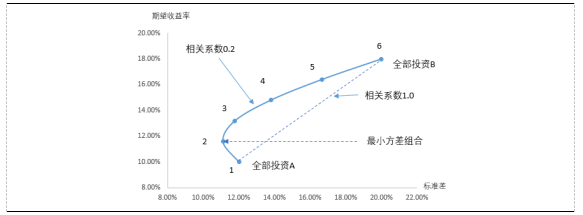

以投资两种资产A和B为例,A的预期收益率为10%,标准差为12%,B的期望收益为18%,标准差为20%,A与B的相关系数为0.2,不同配置比例下组合的期望收益率与标准差如下表:

6个组合期望收益率及标准差分布如下图:

图中实线(相关系数0.2)和虚线(相关系数1.0)的距离表示分散化效应的大小。从中可以看出本例的风险分散效果是相当显著的,从点1出发,拿出一部分资金投资于标准差较大的B资产会比将全部资金投资与标准差小的A证券的组合标准差还要小。

组合2位于分布曲线最左侧,被称为最小方差组合,即在所有的组合中方差和标准差都最小。本例中最小方差组合中80%的资金投资于A、20%的资金投资于B,其他组合无论增加或减少投资于B的比例,都会导致标准差的增加。图中实线(相关系数0.2)和虚线(相关系数1.0)的距离表示分散化效应的大小。从中可以看出本例的风险分散效果是相当显著的,从点1出发,拿出一部分资金投资于标准差较大的B资产会比将全部资金投资与标准差小的A证券的组合标准差还要小。

只有在投资两种资产的情况下,组合分布点才会全部落在一条曲线上,而不会出现在该曲线的上方或下方位置。最小方差组合点下方的组合都是无效的,实际投资中没有人会打算持有预期收益率比最小方差组合预期收益率率还低的组合,因为这些组合意味着承担更多的风险而预期收益率却更低。

三、均值方差模型的优点及局限性

均值方差模型通过数理方法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,具有开创性,是目前投资理论和投资实践的主流方法,奠定了现代金融学的理论基础。

均值方差模型作为现代第一种资产配置模型,其自身也有相当多的问题。

1、前提假设的局限性

(1)只考虑一个投资周期。投资者只需在期初进行一次资金分配,一直到期末都不需要再改变决策。而在实际操作中,投资者通常在期初分配资金后,还需要依据市场情况随时调整决策,以达到更好的投资效果。

(2)忽略交易费用等其他成本。交易费用在投资管理中的地位非常重要。

(3)假设证券是无限可分的。这与实际的证券市场不相符,在我国,证券交易的单位是手:1手=100股。

(4)假设市场是有效的。但我国的证券市场开始于 20 世纪 90 年代,尚属于并不成熟的市场,而且与其他国家的证券市场不同,我国的证券市场受到政府的影响较大。

(5)假设投资者是完全理性的。假设投资者在相同的预期报酬率下选择风险小的证券,或者在相同的投资风险下选择预期报酬率最大的证券。理性人假设不符合实际投资者行为,人是有非理性因素的,现实的投资者至多为有限理性,而做不到完全理性,因为投资者会存在一定的认知偏差。

(6)假设投资者是风险厌恶的。假设投资者都是厌恶风险的,但是实际中,有的人却既买保险,又买股票,风险偏好和风险厌恶的两种特征在同一投资者身上体现。

(7)假设每个资产的收益率均服从正态分布。在实践中资产的收益率不都服从正态分布,以股票为例,其收益分布有尖峰厚尾、波动聚集等特征。

2、模型存在的问题

(1)投资者需要估计所有单个资产的预期收益率和资产间的协方差矩阵,并需要通过所有已知的数据对均值方差模型求解。在这个过程中,首先面临着数据是否有效的问题,期望收益率实际上是不可知的,只能用以前的数据进行估计,这就造成了数据误差的存在。而且,在获取数据时,不可避免的会出现数据有误或缺失的情况,因此很难做出完美的估计。

(2)样本数据的选取区间难以确定。股票的预期收益、协方差都是通过历史数据来计算的,样本区间的选取不同预测的预期收益差别很大。区间的大小也可能决定了协方差的数值,因为时间越久越能体现两个股票的关联性。此外,有些股票有具体的收益周期,所以样本区间的选取对结果影响很大

(3)当投资组合中的证券数量增多时,理论中涉及的数据量将呈现出几何倍数增长的态势,无论对于获取还是计算来说,都是很大的工作量。此外,投资者进行投资时,面对的往往是多种资产,而每种资产对应多种投资比例,也就是说此时投资者面对的投资组合种类繁多。因此,传统的手工计算并无法迅速准确地求解投资组合问题。

(4)风险度量存在局限性。用标准差衡量风险在一定程度上可行,但是会存在一定问题,因为标准差衡量的是价格波动(也就是价格的不确定性),价格波动包括两部分:一方面产生风险(价格下行),另一方面却会产生收益(价格上涨)。风险是指价格下行导致投资者资产受损产生的风险,所以只用价格波动产生的标准差代替风险是不可行的。

(5)模型对参数的敏感性过高,缺乏稳定性。资产预期收益率、波动率或者相关性(协方差)的微小变化对最优化过程中输出的解有巨大影响,往往当一些资产的收益和波动的数据发生微小的变化之后,各个资产的配置比例都会发生较大的调动,可能与理论上的最优配置相差很大,导致均值方差模型求解得到的资产配置不可信。

(6)只考虑资产的预期收益与风险,未考虑资产的流动性和可交易性等。投资者如果按照模型得到的结果进行平衡操作时,例如房地产等资产在大部分情况下流动性都不如股票类资产,这时候交易就会出现问题,投资者没法很快地达到平衡各资产权重的目的。

欲获取报告全文,请联系我们购买