在银行理财产品打破刚兑的背景下,结构性存款成为保本理财的替代品, 2018年开始快速增长。资管新规正式落地后,仍有投资者习惯接受保本保息的产品,结构性存款在一定程度上契合了这部分投资需求,由此进入爆发式增长阶段。

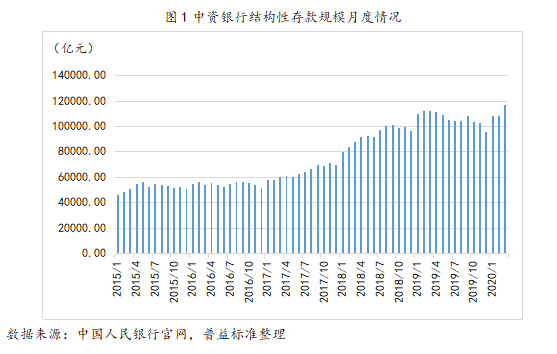

2019年初,结构性存款收益与票据贴现利率倒挂,不少企业用票据贴现资金购买高收益的结构性存款,结构性存款成了套利工具,地方监管开始出手整顿。2019年5月,银保监会发布了《关于开展“巩固治乱象成果,促进合规建设”工作的通知》,其中的工作要点包括“结构性存款不真实,通过设置假结构变相高息揽储”。这是银保监会首次提出排查假结构性存款。2019年10月18日,银保监会制定并发布《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》,不合规的假结构性存款规模面临压降,过渡期为本通知施行之日起12个月。由图1可看出,2019年下半年,中资银行结构性存款规模几乎零增长。

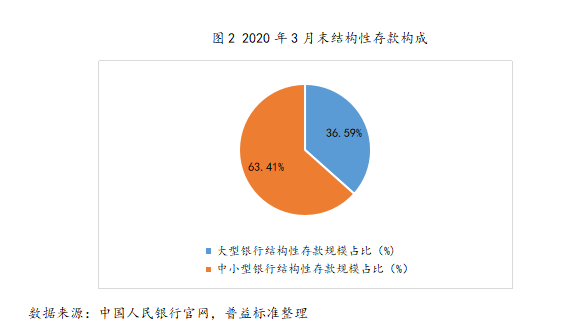

经历了短暂压降之后,2020年一季度结构性存款迎来显著增长。截止2020年3月末,我国中资银行结构性存款余额达11.67万亿元,创下历史新高。从供给端看,由图2可看出,中小型银行是我国结构性存款的主要发行主体,截止2020年3月末,其发行的结构性存款规模占结构性存款总规模的比重已达到63.41%。中小型银行依靠普通存款的揽储能力不如大型银行,在疫情影响和季末考核的双重压力之下,只得转而发行结构性存款以缓解负债端压力。而大型银行仍主要依靠普通定期存款吸储。

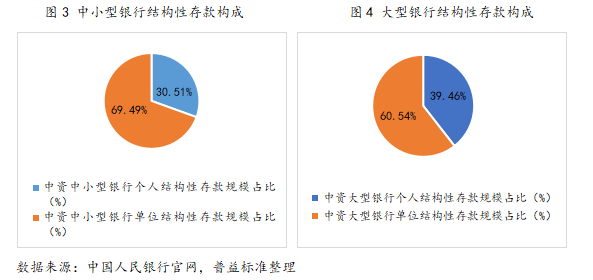

从需求端看,如图3所示,中小银行单位结构性存款规模占比是个人结构性存款的两倍多,由此可看出中小银行的企业客户对结构性存款的接受度更高。对于企业客户而言,疫情下政策加码导致资金持续宽松,企业贷款和发债成本不断下行;另一方面,银行负债端高成本品种持续膨胀、利率不降反升,这给企业套利造就了绝佳的空间;而从图4可看出个人客户更倾向于购买大型银行的结构性存款产品。

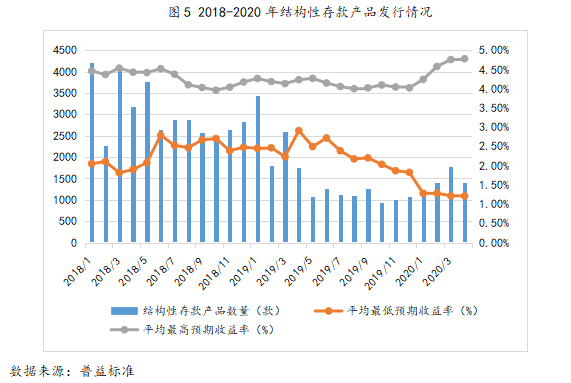

从结构性存款产品近两年的发行情况来看,如图5所示,在经历了2018年的高增长之后,2019年结构性存款的发行产品数量逐渐下降,并在4季度开始逐步回升。2019年10月银保监会发布结构性存款新规以来,假结构性存款的发行情况得到了一定控制,但由于结构性存款的收益规则较为复杂,且监管不容易监测,实际上很多中小银行仍然在发行假结构性存款。

收益率方面,由图5可看出,结构性存款平均最低预期收益率自2018年6月份以来,下行趋势非常明显,2019年下半年受监管强化影响更是大幅降低。截至今年1季度结构性存款平均最低预期收益率继续小幅回落。而结构性存款产品预期最高收益率在2018年下半年经历了短暂的回落之后开始稳中有升,目前其平均预期最高收益率已连续增长至5%。不过,最高预期收益率往往具有较大的不确定性,并不能确保实现最高收益率。这也意味着结构性存款保底收益率与预期最高收益率之间的利差在逐渐变大。

为严格存款利率管理,规范存款业务发展,2020年3月4日央行下发《关于加强存款利率管理的通知》,将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围,在对结构性存款挂钩的收益进行规范后,其保底收益率将趋近存款基准利率。对于投资者而言,假结构性存款转变成真结构性存款,预期收益率面临不确定性,其对投资者的的吸引力也将大幅减弱。

在供给端,对于已获得普通类衍生品交易业务资格的大型银行,需要进一步加强专业团队建设,深挖投资者需求,提高衍生品的配置能力,并更加注重业务的合规性。新规明确只有具备普通类衍生产品交易业务资格的商业银行才能发行结构性存款,只拥有基础类资质的中小型银行将失去发行资格。未来申请升级普通类衍生品资质需要同时满足人员、系统、制度等多项要求。此外,真结构性存款对衍生品研究、市场交易、产品设计、风险定价等要求较高,中小银行要在新规过渡期实现及时调整,挑战较大。近期的结构性存款扩张与强监管的初衷相悖,长期看来,恐难以恢复前期爆发式的增长。

欲获取报告全文,请联系我们购买