2019年12月27日,中国人民银行、中国银保监会就《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知(征求意见稿)》(下称“《通知》”)公开征求意见。本系列文章将聚焦银行现金管理类产品,对其发展演变过程进行分析,本文为系列文章第一篇,现金管理类产品兴起。

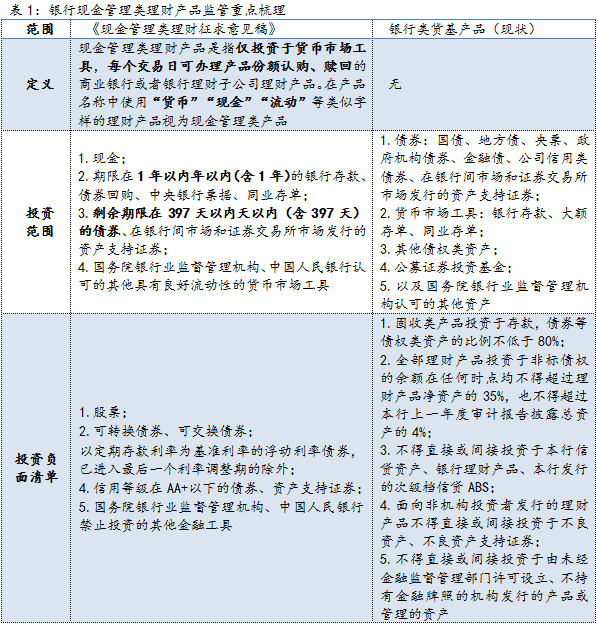

根据《通知》,银行现金管理类理财产品与货币基金在投资范围、集中度要求、杠杆率水平、久期要求等多方面基本保持一致,在同业理财方面,监管对于银行现金管理类产品甚至提出了更为详细的监管要求。自此,监管层对于货基和类货基产品的监管框架正式确立,监管规则实现了基本统一。

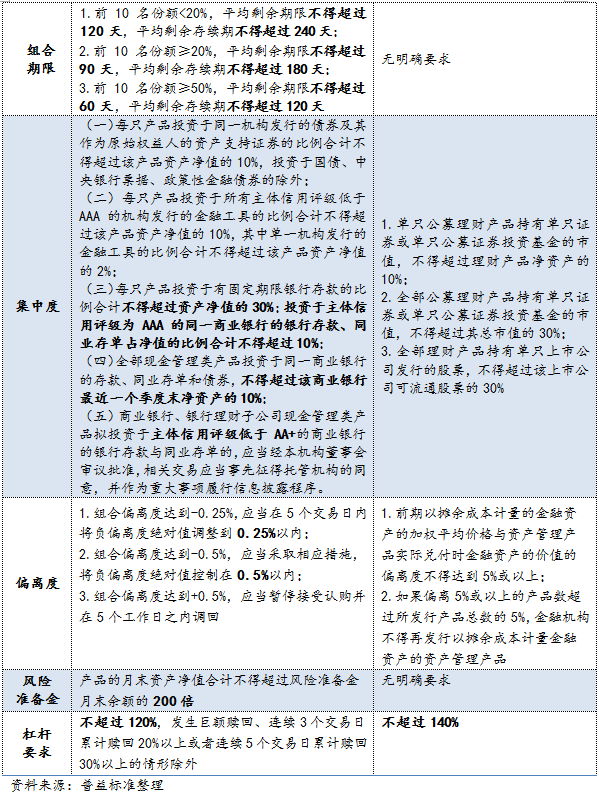

从产品数量来看,回顾资管新规以来银行新发行的产品,如果将银行全开放式净值型理财产品称为广义的类货基产品,可以发现,2019年以来,银行开放净值型理财产品发行数量较2018年有了明显提升,特别是半开放式净值型理财产品。

对于全开放式净值型产品,由于资管新规后理财产品登记、核算要求更加严格;同时,全开放式净值型产品对于银行自身的流动性、风险等管理要求也更高;并且,由于银行发行的现金管理类产品所投资产范围更广,久期更长,产品收益普遍高于货币基金和银行活期存款,投资者购买热情较高,产品规模上升极快。一般而言,一家银行会发行1至2款全开放式净值型理财产品,因而,从月度发行数据也可以看出,越来越多的银行加入发行全开放式净值型产品的行列。

联系到表1可知,在2018年720央行通知后,现金管理类产品征求意见稿出台之前,银行现金管理类产品在过渡期内可以使用摊余成本法估值,叠加在监管对于银行现金管理类产品在资产投资范围、久期、集中度以及偏离度等方面的约束较小。广义的现金管理类产品成为银行冲规模、抢客源的利器,部分银行现金管理类产品余额迅速提升。

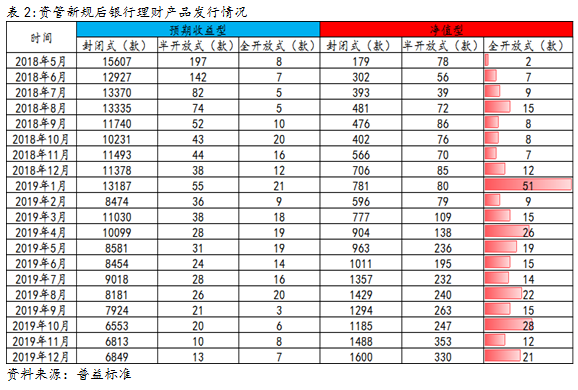

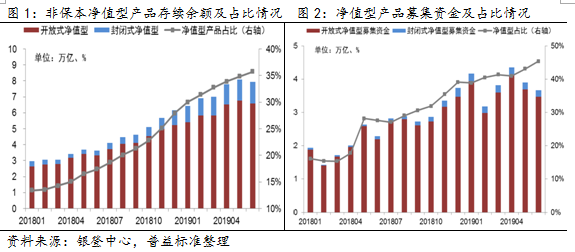

从产品规模来看,结合图1非保本净值型产品存续余额可以看出,2018年7月,银行开放式净值型产品余额还不到4万亿,而在2019年5月,这一数字已接近7万亿。联系表2和图2净值型产品募集资金情况可以看出,2019年以来,全开放式净值型产品发行量较大的月份,开放式净值型产品募集资金规模均出现比较大的增长,间接印证全开放式净值型产品对于银行提升产品规模,增加市场份额中的作用。

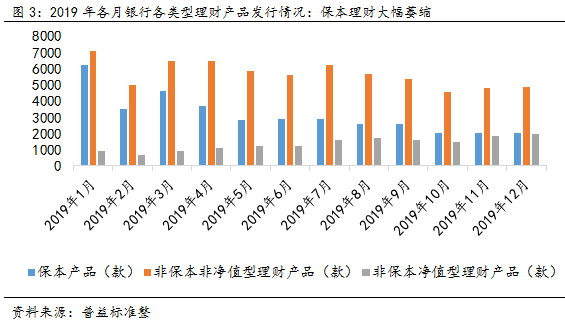

从监管角度来说,资管新规要求银行打破刚兑,向净值化转型,保本产品逐步清退势必加重银行负债荒的局面,不利于银行理财余额的稳定。图3显示出2019年以来银行保本理财发行量出现了比较大幅的收缩。可以说720补充规定允许银行的现金管理类产品暂时参照货币市场基金的“摊余成本+影子定价”方法进行估值,并给予在产品投资范围、流动性等方面的红利,是监管平衡银行理财平稳转型的一项安排。

需要注意的是,摊余成本法本身有“隐性刚兑”的性质(摊余成本法下,债券按照到期收益率,而不是票面利率来进行每日收益的计算,而到期收益率已经把折溢价金额考虑进去了),可以说摊余成本法下的现金管理类产品是超短期的“保本”产品,在银行理财转型背景下,它有存在的意义,但仍会逐步退出舞台。

在现金管理类产品迅速增长的过程中,一系列风险也逐渐积累。两部门此次制定新规时表示,与货币市场基金相似,现金管理类产品面向不特定社会公众公开发行,允许投资者每日认购赎回,容易因大规模集中赎回引发流动性风险,风险外溢性强。从长期来看,无论是参照国外同类产品监管,还是保持国内同类产品标准统一、公平竞争以及防范监管套利角度,现金管理类产品迎来统一监管都是大势所趋。

欲获取报告全文,请联系我们购买