按照地理自然分布,中国疆域可以划分为东部、中部和西部三地区。其中中部地区包含8个省级行政区,分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南。本文将探讨中部地区十年来(2005-2015年)不良资产变化趋势与特点。

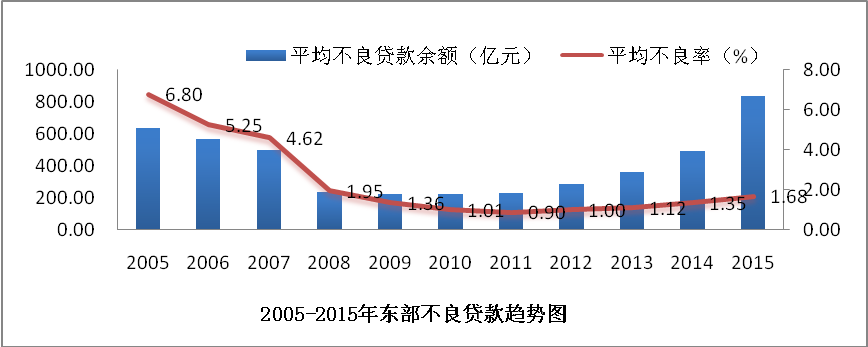

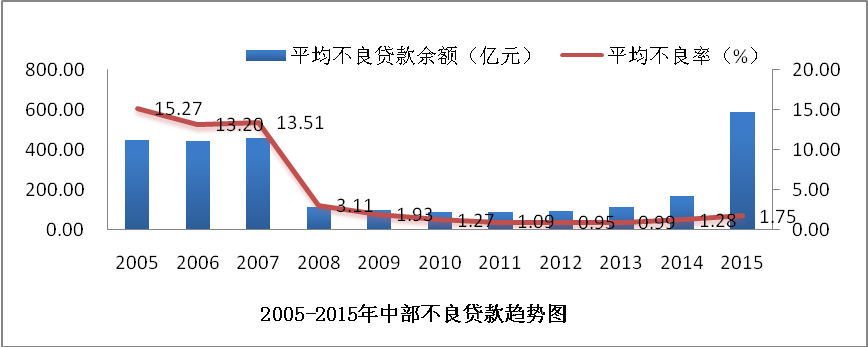

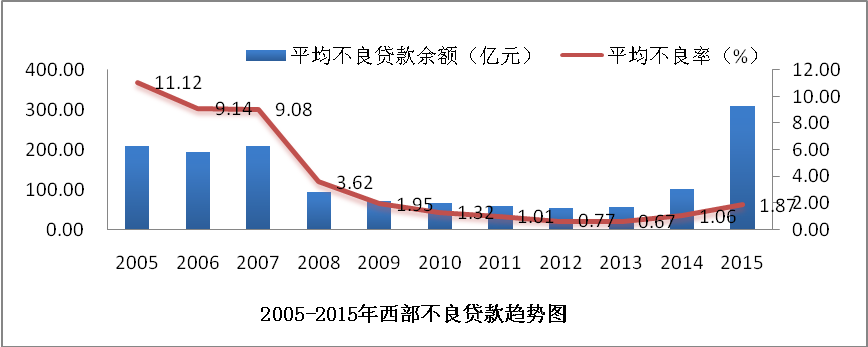

从2005年到2015年我国中部地区不良贷款余额和不良率看,与东部的11省市一样都基本呈现U型特征,且拐点(最低点)大部分出现在2012-2013年之间,仅安徽和江西两省的不良贷款余额和不良率最低点出现在2010-2011年之间。与我国东部省市不良状况相比,中部地区不良贷款余额和不良率的拐点出现相对晚1-2年时间,且不良率和不良贷款余额增速在近期(2014和2015年)普遍高于东部地区。

截至2015年底,全国商业银行不良率为1.67%,东部地区的平均不良率为1.68%,而中部地区的不良率为1.75%,高于全国和东部地区平均水平。困扰商业银行的不良贷款问题,已然正从江浙等东部沿海地区,向中部、东北等地区加速蔓延和扩散。但仅从不良率来判断,尚不足以说明中部地区不良贷款状况比沿海的情况更为严重。从绝对规模来看,中部地区不良贷款规模整体较东部地区低很多。

影响不良贷款规模、不良率以及不良增速的因素还有银行贷款基数,中部地区不良贷款增速快、不良率高,与这些地区过去的银行贷款基数小(相对东部地区,中部地区银行贷款总额较小)有一定关系,一旦出现风险,不良率、不良贷款增速会在短期内快速上升。

中部地区整体在不良贷款状况上保持着相同的发展和变化趋势,但由于各省份自身经济基础、产业结构、金融发展水平的不同,内部也存在一定差异。其中,山西、吉林、黑龙江和河南四个传统工业地区不良规模和不良率相对其他四个省份偏高。

不良贷款链接实体企业,进而上升到整个产业及产业周期,不良贷款的周期性变化实际上也反映了产业周期调整的过程。由于经济不景气导致的资产质量问题,预计仍有可能恶化。目前在经济新常态大背景下,我国经济面临结构调整压力,过去大量信贷投放于落后产能之中,若结构调整越快,则不良暴露速度越快。预计这也将是未来新增不良的重要因素。

事实上,中部地区发展条件较为不错,资源禀赋相对合理。中部地区有长江中下游平原、华北平原的一部分,农业的发展条件较好,水资源比较丰富,雨量比较充沛。中部如安徽、江西、湖南、河南的能源资源也非常丰富。不过中部地区经济发展相对缓慢,仍存在一些问题,如城市发育不良、城镇化水平低、农村人口多、县乡自我发展能力弱、城镇体系不合理、资源优势尚未转化为经济优势等。这些影响地区经济发展的因素也会一定程度上体现在其不良贷款的状况上。

中部地区在国家的多次定位中,有着承东启西、接南进北、吸引四面、辐射八方的作用,2006年出台的《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》与2009年批准的《促进中部地区崛起规划》为中部地区的“止跌回升”提供了政策红利。

但是,从产业结构调整角度看,中部地区显然有着不可承受之重,面临三重考验:一式要如何发挥自身的经济资源优势,在保持生态环境安全的前提下,实现经济的稳定增长,二是如何实现传统产业的优化升级和转型突破,三是如何对接东部沿海地区产业、资本和技术转移,同时辐射和联动西部地区。中部地区产业调整的复杂性和所需要的周期也许远超过其他区域,因此未来几年,其不良贷款的抬升过程将会比东部地区更为持久,债务风险的化解也需要相当长的一个周期。

欲获取报告全文,请联系我们购买