摘要:“互联网+”的快速发展与应用为商业银行带来了全新的营商环境。银行在为客户提供更加丰富产品的同时沉淀了海量数据。此种背景下,传统的营销策略因单向性、大众化,缺乏快速且有针对性的应变能力,难以达成理想效果,面临着日趋严峻的挑战。但挑战与机遇并存,大数据背景下,银行可利用各种收集数据的手段建立客户资料库,通过机器学习技术构建客户画像模型,并借此应用个性化推荐系统实现与客户双向交互的精准营销。本文主要研究客户的分类和数据的获取、使用及维护。

一、静动态客户数据分类

静态客户数据是指时间变化也基本不影响客户数据发生变化的数据。主要包括个人客户的姓名、性别、年龄、国籍、证件类型、证件号码、居住地、通信地址、电话、职业状态、工作地点、宗教信仰、婚姻状况、文化程度、子女数量、语言偏好等基本的人口统计属性。静态信息可以在对数据整理与清洗后生成对应的标签,大部分情况下,无需建模操作便可以拥有静态信息,这块数据相对容易获取。客群细分是指将一个很大的客户群体划分成多个细分群,近似的客户分到一个细分群,不同群组的客户以不同性质归类的。

客户动态数据和静态数据相反,动态数据会随着时间的变化而不断新增。客户动态数据主要包括客户登录次数、购买频率、浏览总量、购买总量等。银行的客户动态信息主要是客户在互联网上、银行网点上的行为,是会不断变化、需要处理、格式紊乱、碎片化的信息,客户动态数据指标构建难度较大,通常这类动态数据输入到特定的模型后输出合适的标签。而针对这些动态数据,目前主流的事件模型有以下三个要素:客户、地点、事件。

因此,静动态客户数据主要包括客户的ID、客户年龄、客户性别、客户的信用评级、客户购买总次数、客户购买总金额、手机购买次数、手机购买金额、定投次数、定投金额、在银行的近3月日均AUM、第三方存管余额(近一年的情况)、购买R1\R2\R3\R4\R5的风险等级产品持仓金额、近1年的代发次数、近1年的代发金额、持卡的等级、近3月是否进行了R1\R2\R3\R4\R5等级产品的购买、近1年登陆App次数、近3月登陆App次数、近1月登陆App次数等。

二、数据的来源

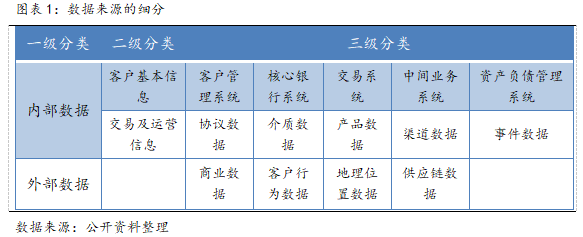

本文将数据的来源分为内部和外部两个渠道。

内部数据。一是客户的基本信息,来源于银行自身的多个系统,如客户管理系统、核心银行系统、交易系统、中间业务系统、资产负债管理系统等。银行通过客户数据,除了提供基本的金融服务外,还可以根据客户特性提供个性化的金融产品服务,同步检验产品的占有率与推广效果。二是交易及运营数据,来源于银行各渠道金融服务的相关数据,如协议数据、介质数据、产品数据、渠道数据及事件数据。银行借此进行客户购买行为分析、创新金融产品并提供个性化的金融产品服务。

外部数据。一是商业数据,来源于宏观经济数据、上级部门文件、行业分析报告、竞争与市场价格数据、特殊定制数据等,是产品开发和数据分析的基础。二是客户行为数据,来源于客户在APP应用的点击数、社交网络、电商平台等网络行为数据。借此为银行营销、产品设计等提供数据支持。三是地理位置数据,来源于客户的移动定位信息、客户的邮政地址、网址等客户使用的移动设备位置和客户所处地理空间数据。银行通过地理位置服务数据提供精准营销的应用场景。四是供应链数据,来源于银行和第三方合作的相关数据,可为客户提供供应链金融服务等。

三、数据的获取及使用

构建一个客户标签到形成一套客户标签体系,需要搭建客户标签应用平台。客户标签应用平台将客户标签体系(常用标签信息)与客户信息视图的基本数据有机整合,可基本满足业务部门日常数据分析需求。客户标签应用平台还提供自助信息获取和调用经验规则获取信息的功能,并可将规则进行知识沉淀后复用;此外,营销反馈的结果也被纳入客户标签应用平台作为标签体系、规则优化的补充。客户标签应用平台分为客户标签获取、客户标签库和客户标签应用三个层次。

其中,客户标签获取层负责客户标签的数据收集,主要通过调查研究、一线人员收集(如支行网点、电话服务热线或客户经理等)、客户接触(包括业务办理接触及营销活动接触等)、网络标签规则(如维基百科、电商标签库)、业务营销经验、数据仓库信息层、数据分析及挖掘建模等渠道或技术手段,也可以通过行外的政府类公共数据(如:社保、公积金、税务、水电气费等)、网络平台数据(支付宝、微信等),积累客户特征规则。

客户标签库层负责客户属性、特征规则和客户标签的存储。尽管借助客户标签可以快速进行营销定位,但由于标签是一个浓缩的信息项,若要展开客户画像和分析挖掘,则略显不足,因此还需结合客户信息视图的明细数据,以确保客户信息的完整性。此外,由于外界环境和客户行为信息不断变化,为确保客户标签数据的准确性、时效性和高质量,应当做好客户标签的基础管理工作,建立标签创建、编辑、审批、发布、执行、评估和下线的生命周期管理流程,实现标签管理的体系化。

客户标签应用层是利用客户标签实现客户画像、客户群细分、精准营销、客户价值提升、分析挖掘和信息快速推送,其应用对象包括二线的产品经理、营销人员、数据分析人员及一线的客户经理、网点柜台等

四、数据的维护

在构建客户标签营销与分析架构的过程中,不仅要“用数据”,更需要“养数据”。“养数据”就是要拓展客户标签来源,主动收集银行已有但尚未利用的数据以及银行外部的数据,密切关注行内业务新动向、新趋势,增强与客户的触点沟通,加强客户属性行为特征的积累,也可考虑通过第三方工具获取行业内成熟的客户标签信息。客户标签营销与分析架构的建设,实现了数据从“看”到“用”、从“用”到“养”,让数据“活”起来,充分发挥数据价值。

欲获取报告全文,请联系我们购买