一、银行理财投研现状

1.投研体系被动转型

资管新规出台后,要求产品净值化转型,银行理财盈利模式转为收取管理费,投研体系、产品定价也相应发生转变。盈利模式由超额收益留成向管理收费转变,利润来源于管理费收入、销售费收入与运营成本之间的差额;投研体系更加强调以大类资产配置为主,资产运作方式上持有到期和交易并重;强调资产久期和负债久期的匹配,实现利率风险和再投资风险的相互抵消;产品定价更加注重利率变化,强调通过充分的宏观市场和利率走势分析,并基于产品特性和所投资产类型,最终确定组合久期和价格。

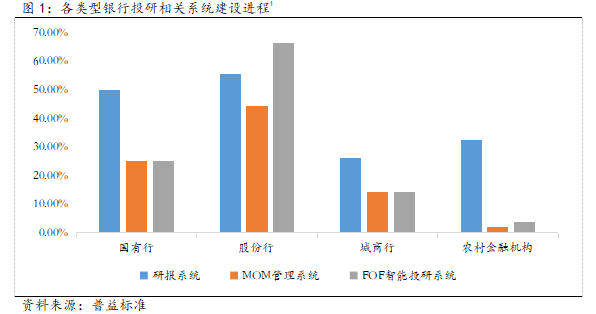

2.投研体系建设尚在起步阶段

投研能力的被动转型加速推动了银行对投研能力建设。但从普益标准调研的结果来看,银行机构对投研体系智能化的建设尚处在起步阶段。银行资管投研相关系统建设主要集中在研报系统、MOM管理系统以及FOF智能投研系统。整体来看,国有行和股份行在投研系统建设上投入更多,更早布局智能投研系统,而城商行和农村金融机构相对资金有限,投研系统建设较为落后。

3.投研能力建设将成为未来发力点

投研能力会很大程度上影响银行理财的收益稳定性,甚至长期将决定理财产品的收益能力和波动能力,直接决定理财产品的竞争力。因此,投研能力被认为是资管行业的核心竞争力,但投研能力的建设并不是一蹴而就的,是净值化转型中最困难的挑战之一。未来加强投研能力建设,打造投研生态圈将成为各家银行争相发力的重点。

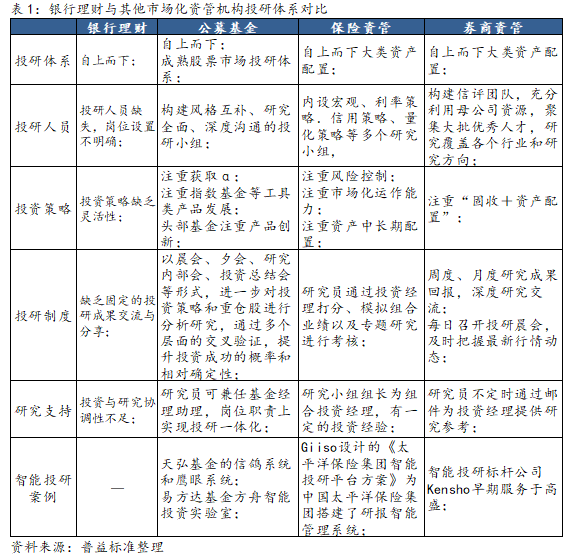

二、投研能力不足增加转型难度

公募基金、券商资管、保险资管已经形成了较为完善且特色的投研体系,在投研体系、人员配置、投资策略、投资制度、研究支持等方面都优势明显。相较于其他市场化的资产管理机构,银行的渠道优势不足以支撑其在资管市场上地位,投研能力不足很大程度上会影响理财收益的稳定性,对于银行理财的客群数量及资产管理规模造成影响。目前,银行理财的投研能力存在诸多短板,主要表现在以下几方面:

产品投研体系失衡,超额收益依赖非标投资。银行理财的投研实力长于债券投资和非标投资,短于其他类型的资产投资,特别体现在权益类资产上。而债券投资所带来的投资收益相对较弱,银行需要依靠非标投资获得超额收益,但非标资产剩余期限较长,流动性较低,隐藏风险较多,给银行理财的流动性管理和风险管理带来较大挑战,且资管新规加大了对非标资产投资的限制,银行理财收益能力方面的弱势逐渐显现,进而导致银行理财产品竞争力下降。

投资研究人员缺失,岗位设置较为模糊。目前,银行理财的投研人才和岗位设置都比较缺失,部分银行甚至未单独设立研究团队,与同类资管机构相比缺乏竞争力。而公募基金等其他资管机构,不仅在投研人员数量上占据绝对的优势,在岗位设置也更加清晰。岗位设置上根据研究行业划分成不同研究小组,不仅细化了研究人员的研究和发展方向,小组模式还能有效激励员工,提升研究成果的深度和质量。

投资与研究协调性不足,内部制度有待提升。银行理财的投研模式因受到之前信贷利差思维的影响,导致银行内部投资与研究部门相对独立,难以协调统一。置身于投资之外的研究未能实现借鉴和指导作用;相对地,投资团队缺乏研究氛围,整体未发挥出良好的投研一体效应。而其他资管机构已经形成了相对严格的制度,定期汇报与交流研究成果,同时还不断加强研究对投资的实际指导意义。

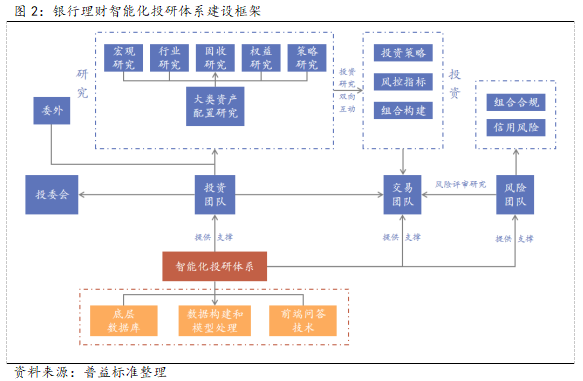

三、智能化投研体系建设是大势所趋

当前,公募基金、券商资管、保险资管等机构积极进行智能投研体系建设,将人工智能等新兴技术应用于金融信息领域,提高投资决策人员的工作效率和分析、投资能力。银行机构在投研能力相对处于弱势的情况下,更应加速推进智能化投研体系建设。

底层结构化数据库是开展智能化投研的基础。智能化投研体系首先需要完整的底层结构化数据库作为支撑。金融行业是产生海量数据和信息的行业,其中以结构化呈现的数据占比极少。经过处理后的底层结构化数据能够为研究人员提供全量且有效的数据基础,为进一步研究提供数据保障。普益标准针对银行理财提供的数据库是国内市场最全的第三方数据库之一。

智能化数据处理与前端平台展示能够极大提高研究人员的工作效率。普益标准E研究平台能够提供产品定价、对标机构监测及大类资产配置等特色数据,以期通过全方位、多维度、立体式的数据支持产品端和投资端业务场景,协助银行及理财子公司实现对银行市场及整体资管行业的实时动态监测;能够基于全量数据库辅以分析研究,以研究报告的方式为用户提供更广泛和更有深度的服务;从地方政府、城投企业、债项多层次多维度构建模型对城投债评价,为用户提供不同层次的甄选方案,降低用户投前决策的时间和成本;能够基于模型算法提供债券舆情追踪,实现投后关注债券的风险预警。

欲获取报告全文,请联系我们购买