一、偏权益类银行理财产品发行趋缓

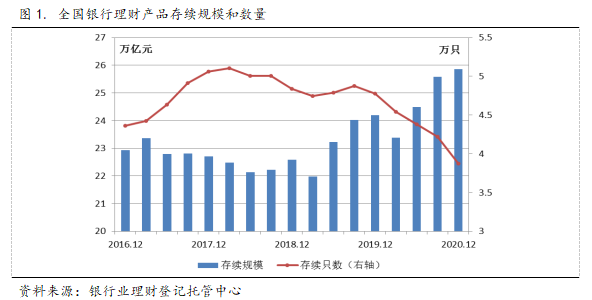

2021年1月29日,银行业理财登记托管中心发布了《中国银行业理财市场年度报告(2020年)》。报告显示,2020年全国银行理财产品存续规模约25.86万亿元,同比增长6.9%。其中,固定收益类理财产品存续余额21.81万亿元,同比增长15.65%。而混合类理财产品和权益类理财产品的存续余额不升反降:混合类理财产品存续余额为3.97万亿元,同比减少24.19%;权益类理财产品存续余额为0.08万亿元,同比减少13.35%。商品及金融衍生品类理财产品规模较小,仅有5.6亿元。

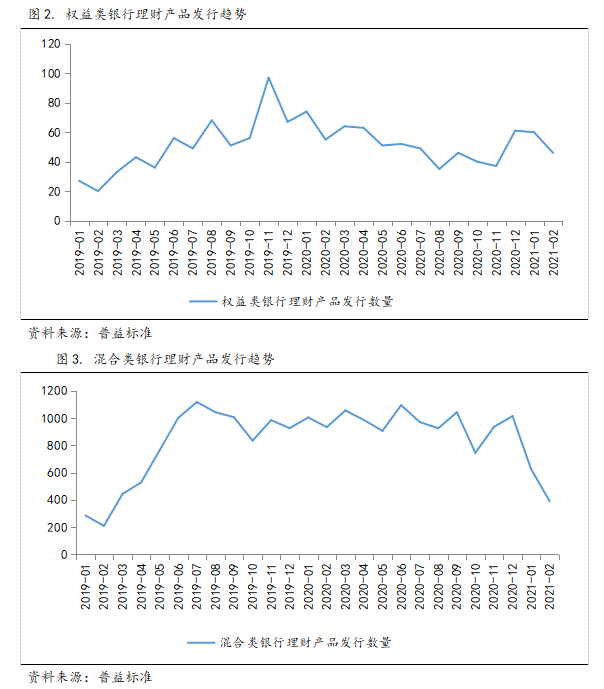

本报告统计了近26个月的偏权益类银行理财产品发行情况。从发行结构上看,全市场发行的权益类银行理财产品共计1336只,混合类银行理财产品共计21769只,而同期全市场的银行理财产品发行总量为14.26万只,权益类占比不足1%,混合类占比约15.27%。从发行趋势上看,2019年权益类产品发行量前低后高,呈逐步增长趋势,而2020年后又逐步减少,有回落趋势;混合类产品发行量2019年上半年增长较快,后续一直保持较为平稳,2021年初有回落迹象。

尽管监管部门持续鼓励和推进理财资金进入权益市场,商业银行发行的权益类理财可通过公募基金等方式间接投资于股票市场,理财子公司发行的公募理财产品可直接投资股票,各家银行及理财子公司都在加大对权益类市场的投研布局,但搭建权益投资的投研体系和提升投研能力非一朝一夕,积累尚需时间。目前,银行理财主要通过与公募、私募基金等机构的合作,以FOF或MOM的模式参与权益市场投资。因此,从整体上看,固定收益类产品仍然是银行和理财子公司的主流,银行理财在偏权益类市场的参与度仍然较低。

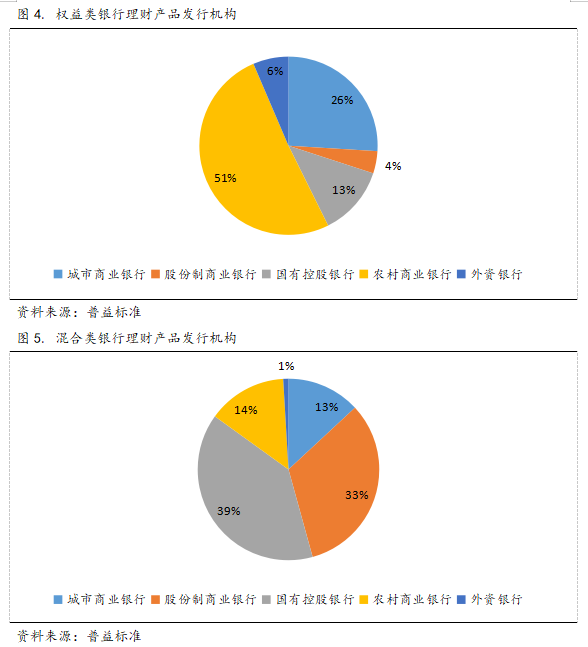

从银行类型来看,权益类产品中,发行主体以农村商业银行和城市商业银行为主。其中,农村商业银行的发行数量占据了整个发行市场的一半左右。权益类理财产品的发行主要集中于少数银行机构,绝大多数银行还未涉足。而混合类产品中,发行主体以国有控股银行和股份制商业银行为主,两者发行的数量占整个发行市场的三分之二以上。可以看出,大型银行基于自身规模和品牌优势,理财产品更趋向于稳健;而中小银行面对市场的竞争压力,更有动力通过探索权益类理财产品等方式来建立差异化优势。

二、偏权益类净值型理财产品业绩表现欠佳

1.偏权益类净值型理财产品2020年业绩表现情况

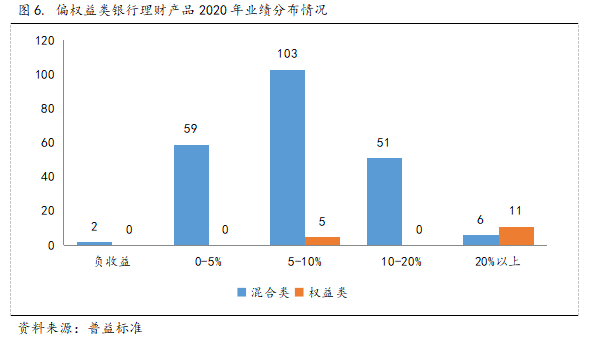

2020年,全市场存续的偏权益类净值型银行理财产品共计238只,取得了9.82%的平均收益。

权益类净值型理财产品16只,平均收益27.13%。其中有11只区间收益在20%以上,收益最高的是中信银行发行的“中信理财之科创企业贷投联动系列01期净值型人民币理财产品”,达到51.1%。

混合类净值型理财产品221只,平均收益8.57%。其中有57只区间收益在10%以上,仅有两只产品出现了负收益。收益最高的是工商银行发行的“中国工商银行境外专项理财产品2019年第1期(SMGQ1930)”,达到73.05%。

注:由于预期收益型理财产品的到期收益率基本等同于预期收益率,无法真实反应权益资产的波动属性,因此,业绩表现仅统计了发行期早于2020年1月1日、产品终止日晚于2020年12月31日的所有存续的权益类和混合类的净值型理财产品。

2.与公募基金业绩表现对比

2020年是公募基金的历史性“超级大年”,A股市场所有主流指数都呈现上涨态势。根据中国银河证券基金研究中心统计(按一级分类),2020年股票基金和混合基金分别取得了42.89%和46.67%的净值增长。

与公募基金相比,银行理财在权益类和混合类产品上,不仅产品数量明显不足,在业绩表现方面也相去悬殊。随着《理财新规》和《商业银行理财子公司管理办法》等一系列配套细则的出台,银行理财资金进行权益投资其实已没有实质性政策限制。因此,银行理财和公募基金在权益类和混合类的投向上都较为灵活,两者差别并不大,但公募基金具有更丰富的投资经验,有一定的先发优势。偏权益类银行理财产品业绩欠佳的原因,还是在于自身的供需两弱。

从需求端来说,银行理财的客户大部分风险承受能力和风险识别能力都较低,而权益类理财产品的风险程度较高,客户需求相对较少,因此对于银行来说,尤其对那些本身具有较大规模客户基础的大型银行来说,发行权益类理财产品的意愿就相对薄弱。

从供给端来说,银行理财长期在权益类投资经验上缺失,与公募基金相比还存在较明显的差距。银行理财过去一贯以稳健、低风险的投资风格为优势,即便是投资权益类产品,也会更加谨慎、控制回撤风险。由于出于风险控制的要求,在市场上行向好的过程中,也必然会放弃更高风险、高收益的投资机会,造成收益无法跑赢大市或同类型的公募基金。

对理财子公司来说,目前大多数还处于初创阶段,母行给予的支持有限,大多面临着专业人才匮乏、投研能力不足的现状,这也最终反映在产品的收益之上。

欲获取报告全文,请联系我们购买