理财业务作为商业银行转型的重要业务板块,近年来发展势头迅猛。银行在完成理财产品销售并实现资金归集后,会根据不同的风险等级和收益需求进行资产配置和投资,在目前银行理财产品的资产端,货币市场工具、债券和非标资产在内的固定收益类资产占据了主流地位,而权益类资产的配置也大多采取明股实债的交易结构。本文针对这一现状,对当下银行理财债券资产配置情况进行分析,并结合实际,对未来一年债券资产的配置方式提出可行性建议。

一、 债券配置历史情况分析

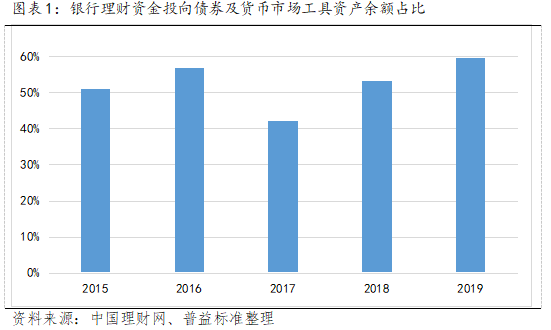

根据统计数据显示,自2015年起连续5年间,银行理财的资产配置池中,债券及货币市场工具占据半壁江山,这一趋势在近年间尤其显著,相比而言,权益类资产仅成为点缀。不过随着理财业务转型的持续推进,在非标投资被限制的情况下,过往持有至到期的债券投资模式,已不再能独自支撑起具有竞争力的产品收益,因此银行理财机构需要寻求新的资产配置模式。

从远期来看银行理财业务面临摆脱表外信贷属性,回归资产管理本质的压力,需要在资产配置上创新理财资金的投资方式,合理权衡固定收益和权益投资的比例。

二、 新时期银行理财债券资金配置展望

在资产端,商业银行长期以来强调理财的高收益固收和类固收资产的配置,尤其是债券和融资类债权资产。虽然这与银行传统信贷业务特点和信用风险管理优势一脉相承,但毕竟不是资产管理的真正内涵。在净值化转型的压力下,银行不得不压降非标资产配置规模,一方面可逐步转向标准化的债券投资,另一方面通过加强银行自身权益资产研发能力,提高权益投资比重,这样的布局还可降低企业、政府、金融市场整体杠杆率,同时满足实体经济多样化的融资需求。

其次,过去的一年,受新冠疫情冲击影响,全球金融市场经历罕见巨震,在此背景下,中国债券市场收益率整体先下后上,信用利差区间震荡,高评级发行人违约频发,增加了投资获取高收益的难度。展望2021年,全球低利率、低增长、高负债的格局延续,在“双循环”发展战略引领下,中国经济预计将持续复苏,债券收益率或将跟随国内经济波动呈现较明显的周期性特征,应更加关注信用风险暴露所产生的影响。基于此,银行理财应拓宽债券的投资视野,减少标准化固定收益资产的各种限制,同时减少配置流动性差和低评级的信用债,在建立起足够的收益安全垫的基础上,把具有投资价值的标的作为补充投资品种,增厚投资收益。

此外,由于目前国内银行理财主要采取被动组合策略进行固收类标准化资产投资,真正利用市场波动机会进行交易的少之又少,主动性投资不足。银行在进行债券配置时,应研判市场变化,预测未来收益率波动状况,主动探索组合投资和超额回报,推动资管业务回归本源,争做新时代下资管行业的标杆。

欲获取报告全文,请联系我们购买