一、阳光私募基金的业务背景及法律依据

(一)阳光私募基金的业务背景

自2004年赵丹阳与深国投合作成立第一只阳光私募基金以来,私募基金行业已走过十多个春秋。目前,根据中国证券投资基金业协会的数据,中国私募的总体规模超过14万亿,已备案私募基金超过8万只。

总体而言,我国私募基金业的产生和发展过程大致可分为以下三个阶段:

第一阶段:20世纪90年代初至2004年,私募基金的地下生长阶段。以2004年为界,在此之前,私募基金基本处于地下生长阶段,改革开放以来,居民财富积累不断增加,期间股市震荡上涨,市场需要其他代客理财模式,私募基金的雏形出现。

第二阶段:2004年-2013年,私募基金的阳光化成长阶段。私募基金从地下运营到政策支持,从野蛮生长到规范发展,从鲜为人知成长为颇受高净值客户追捧的理财方式,私募基金组织形式在市场与监管环境变化下不断创新。从2004年第一只阳光私募基金以来,正式开启了我国阳光私募基金的新纪元。阳光私募基金的创新在于通过建立以信托关系为基础的代客理财机制,将私约资金改造为资金信托,这一创新使私募契约、信息披露和资金募集渠道规范化、公开化,使民间私募基金从地下走向阳光。同时,私募基金对基金经理灵活的薪酬激励制度,比之公募基金更具吸引力,从2007年起大批优秀的公募基金经理陆续转投私募机构,为阳光私募带来了规范的运作理念。

第三阶段:2013年至今,私募基金的合法化发展阶段。近年来,私募基金的法律制度不断健全,自律规范逐步出台,规范了私募行业发展,中国私募基金得到了快速的爆发式增长。其中,2013年6月开始实施的《证券投资基金法》将非公开募集基金纳入协调范围,从此私募基金不必再用“阳光”二字作为其规范运作的标签;2014年8月证监会出台了《私募投资基金监督管理暂行办法》,以及《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等私募行业自律规则的施行,使得私募基金的发展更为规范化、合法化。

(二)阳光私募基金的法律依据

阳光私募基金主要是依据《信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券投资基金法》以及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规,发行设立的证券投资类信托集合理财产品。其投资运作中涉及的主要法律关系有,投资者与信托公司之间基于信托合同而产生的信托关系,投资公司或资产管理公司与信托公司之间的投资顾问关系,以及信托公司、银行以及证券公司之间的三方托管关系。

二、阳光私募基金与一般私募证券基金、公募基金的区别

阳光私募基金主要投资于证券市场,这与一般私募证券基金是相类似的。阳光私募基金与一般私募证券基金的最大区别在于阳光私募基金是借助信托公司发行,形成信托关系,运作方式上与信托产品较为接近,本质上属于信托型私募。总体上,阳光私募基金是在更加严格的监管和风控体系下,向特定投资者募集和发行的基金,以满足不同投资者的特殊需求,这也是它与一般私募证券基金的最大不同之处。

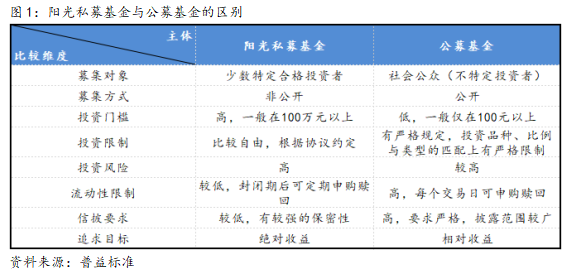

对比公募基金,二者的差异主要体现在产品的募集、投资起点、风险、流动性、信息披露以及投资目标的不同。相对于公募基金,阳光私募基金通过非公开发售,募集对象为少数特定的合格投资者,具有投资门槛高、投资风险高、低流动性的申赎机制等特点,同时产品的信息披露要求较公募基金要低,以追求绝对收益为目标。

三、阳光私募基金有助于信托公司转型

经过多年运作,阳光私募基金在投研能力、风控制度、人员培养、资产配置等诸多领域有深厚的积累与沉淀,专业度和规范度方面均具有明显优势,有多种策略储备进行专业化的风险资产投资。因此,信托公司在净值化转型过程中,可以充分借助阳光私募基金多年运作的经验,尤其在投研能力、风险控制、资产配置等方面的优势,补齐“短板”,同时发挥自身在信托业务方面的法律优势和渠道优势,以提高自身的投研能力和风控能力,进而提高产品的标准化程度和竞争优势,做大标准化资产规模。

欲获取报告全文,请联系我们购买