一、银行资管指数的构建

1. 指数化投资背景

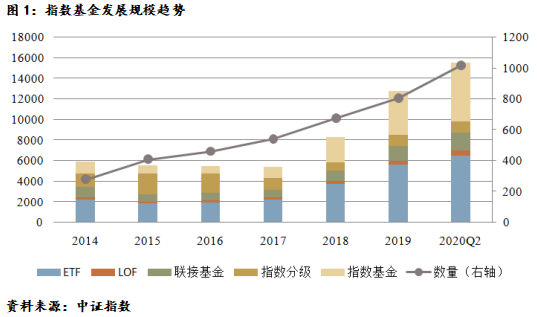

在银行理财净值化转型加速背景下,大量银行理财资金需要寻找合适的底层资产,资产配置类指数的资金需求显著提升。2018年以来,指数基金的规模呈现加速增长态势。理财产品底层资产的投向过去以偏债权型资产为主,如今形成了固定收益、现金管理、权益、商品及衍生品、私募股权等全体系覆盖。

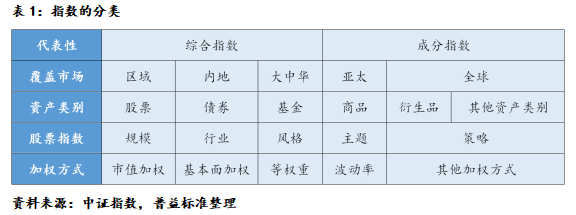

与主动投资管理模式相比,指数化投资是一种被动投资管理模式,以复制和追踪某一市场指数为目标。按照不同的标准,可以对指数进行不同的分类。由于指数的构建目的不同,进行指数化投资时,选择准确反映相关特征属性的指数,有助于实现投资目标。

2. 指数构建的原则

指数不仅仅能反映市场的价格趋势,还能作为一种投资的参照基准。这要求指数作为一个标准化的投资工具,需要遵循一定的构建原则,才能保证指标体系的完整性,数据指标的客观性,编制方法的合理性。

构建指数需要遵循以下原则:

1) 分散性。通过构建组合的形式,降低单一股票风险对组合的影响。

2) 客观性。遵循客观的编制规则,严格按照指数的样本与权重进行配置,而非主观判断,降低情绪扰动。

3) 透明性。选样标准及加权方法透明公开,投资者可以通过交易所网站和指数机构网站进行查询。

4) 稳定性。设定定期和不定期调整规则,保证样本始终符合构建时的目标,指数风格不会出现偏移。

5) 代表性。具有表征作用,能综合反映市场、行业、规模及其他特征表现。

6) 可得性。样本的质量、数量、流动性、行业分布、市值规模、风险收益特征等应该满足投资所必备条件,可以在短时间将资金转化为指数投资组合。

3. 指数构建的策略

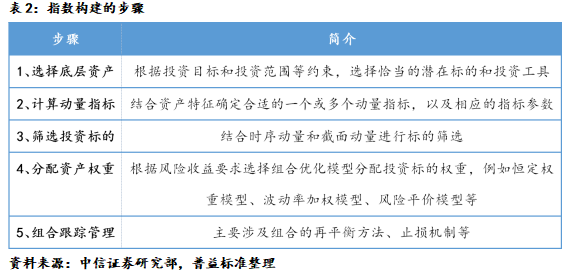

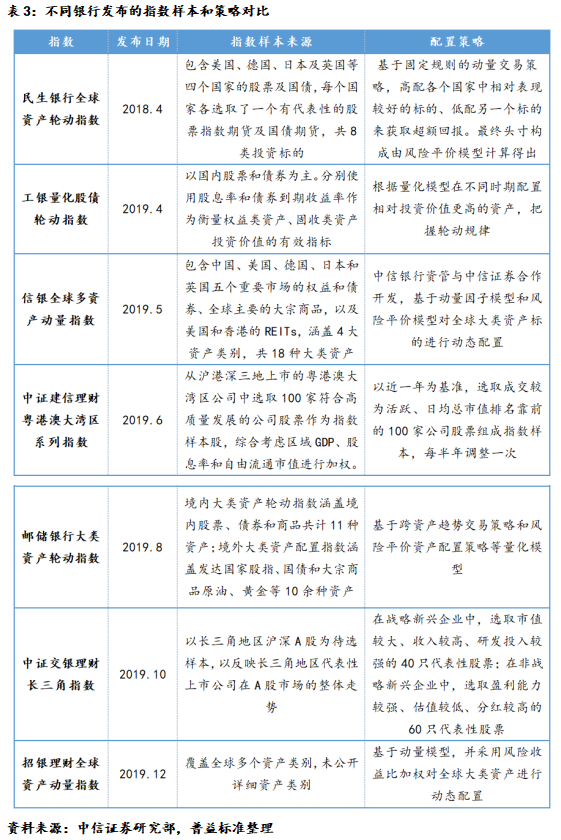

目前各银行已发布的资产配置指数大多没有公开其指数的详细编制方法,但从部分公开资料来看,大部分银行指数采用了“趋势跟踪+组合优化”的基本理念。趋势配置组合以全球主要经济体的权益、债券及商品等跨区域、多类别资产作为底层标的,其构建可分为五大步骤:选择底层资产、计算动量指标、筛选投资标的、分配资产权重、组合跟踪管理。

趋势配置型指数通过动量策略筛选趋势较强的投资标的,再通过组合优化策略实现风险分散,从而提升组合收益和稳健性。动量策略是根据资产趋势变化进行多空交易的一类策略,其基本假设是资产价格变动会不同程度地延续其前期趋势。为满足低风险投资者对资产配置型产品的投资需求,不少资管机构将动量策略与资产配置相结合,推出了大类资产趋势配置指数以及相应的挂钩指数型产品。

二、指数化投资的竞争与合作

1、银行指数化投资的竞争

1) 监管制度层面

银行理财和公募基金的监管限制比较类似,在公募产品上有正面竞争关系。据中国证券投资基金业协会数据,截至目前公募基金机构共计143家,券商系、银行系、信托系、保险系、个人系、外资系等众多派别“百花齐放”,而银行系基金公司仅15家。今年5月,证监会主席表示,要积极创造条件畅通各类资金尤其是中长期资金入市渠道,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。7月20日,银保监会下发《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,将单只公募理财产品的销售起点由5万降至1万。公募基金起投金额大多为1元,这意味着两者的投资门槛差距缩小,银行公募类理财的竞争力进一步提升。

2) 产品构建方式

对比银行理财和公募基金的指数型产品,两者产品的构建方式具有显著不同特点。公募基金指数型产品一般投资标的指数成分股、备选成分股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,几乎采用完全复制法被动地追踪指数,按照成分股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的成分股及权重的变化进行相应调整,其业绩比较基准大多为标的指数的收益率。

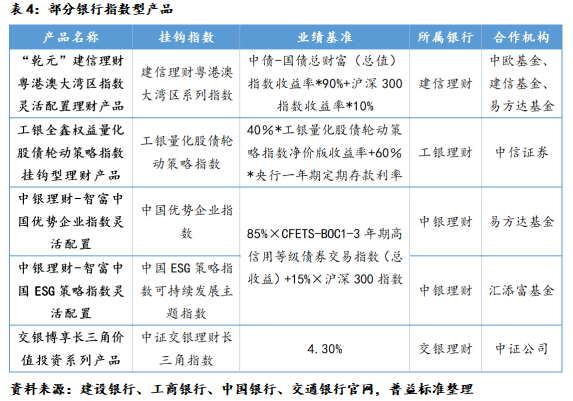

银行发行的指数型理财产品主要为灵活配置型的混合型产品,以股债配置进行主动管理,本质上为“固收打底+权益增强”策略——以固收为底仓,权益投资部分采用指数投资的方式实现。通过下表可看出,尽管银行指数型理财产品的权益类占比理论范围为0-80%,但在产品实际投资运行中采取的是类固收+策略。除交银理财的博享长三角价值投资系列产品业绩比较基准为数值型,其余产品业绩比较基准主要以股+债的组合收益率形式,且权益类占比大多不超过20%。

2、银行指数化投资的合作

根据中国基金业协会发布的《公募基金市场数据(2020年9月)》显示,截至9月末,公募基金规模刷新行业记录达到17.80万亿元,但工、农、中、建四大银行系公募基金集体败走,成为了“没落的贵族”,在公募前十里已没有一席之地。由于长期以来机构背景及发展路径不同,银行资管和公募基金在投资方面各有所长。银行资管在现金管理、固定收益、结构化存款等传统固收类领域有一定优势,但在权益类资产配置上经验较少。公募基金行业发展较为规范,且具有税收优惠,在权益投资方面经验较足,但不可投资非标。在指数投资方面,公募基金指数型产品以开放型居多,流动性较好,产品线的布局更齐全。因此,银行借助公募基金的长期投研优势,以指数作为工具化产品来投资权益市场,与公募基金合力开发定制指数,成为当下合作的主要方式之一。

由于资金量庞大、机构决策流程长,银行通常实行白名单制。名单更新频率低并对受托管理公司在硬性指标上有较高的要求,例如考察受托基金公司的规模、评级、历史业绩、知名度。在合作机构的选择上,银行理财多与领先的头部公募基金公司合作,如易方达基金、华夏基金等。

三、“指数化”发展对银行资管的意义

1. 丰富指数体系,满足多元化投资需求

由于指数反映了特定市场、板块或策略的平均市场表现,是最常见的参照基准。一方面,投资者可以根据组合的投资类别、区域、行业或策略,选择相应细分基准指数进行投资。另一方面,投资者还可以通过投资业绩和指数对比来考察基金管理人的投资能力。银行资管通过发布自有指数,以此完善自身投研体系和指数体系,成为理财产品设计的标尺,为市场提供新的分析工具和投资标的,满足投资者的多元化投资需求。

2. 拓宽资产配置体系,推动净值化转型

指数具备资金容量大、风格稳定、标准化、低成本等特点,能够契合资产配置中产品的需求,透明化、规则化的产品形态有助于提高理财经理的业务效率,使理财经理与投资者之间信息的交流沟通更方便。银行资管发展大类资产配置指数体系和指数相关的产品体系,也有助于对抗单一资产风险,发挥银行理财风险分散、资产配置等方面的突出优势,以此达到扩大权益投资和投资者低风险偏好之间的平衡,实现投资收益的可持续性和向权益类产品配置的良好过渡,平稳推动预期收益型产品向净值型产品转型。

3. 增强产品竞争力,彰显品牌独特标识

指数具有客观性、公开性、透明性的特点,投资绩效容易验证,是彰显资管机构市场研究和资产配置能力的名片。银行资管将自己的业务链条延伸到产品端,成为底层产品的开发者,发布具有品牌标识的指数,可以拓宽资产工具池,展示产品特色,形成独特的品牌标识。同时,也有助于增强银行自身产品竞争力,建立差异化的竞争优势。兼顾产品开发与代销渠道的“大资管”,既是底层产品的提供者,也是客户投资的服务者,这是未来综合能力较强的资管机构的发展方向。

欲获取报告全文,请联系我们购买