一、“监管元年”以来私募基金行业“井喷式”发展

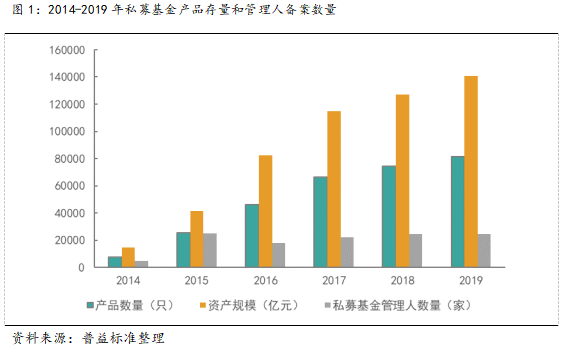

自2004年中国第一只阳光私募基金诞生以来,中国私募基金行业经历了爆发式的增长,私募基金资产规模从当年的7.89亿增长为2019年的140830亿元,在15年间,规模增长了上万倍。私募行业发展的转折点是2014年备案制的实施,这一年被称为私募“监管元年”。第二年,在监管利好的政策背景下,加之适逢上半年A股行情高涨,2015年上半年私募基金行业发展迅猛,无论是产品数量和规模还是私募基金管理人备案数量都呈现“井喷式”增长,虽然下半年随着股灾的发生产品发行量连续走低,但全年累计产品发行量仍然创历史新高。截止2015年底,在证券业协会备案的存续产品数量25369只,同比增长231%;存续产品规模41561.5亿元,同比增长178.1%;登记备案的私募基金管理人数量累计达25005家,较上年增长了4倍。2016年中国证券投资基金业协会清理“空壳”私募管理人12834家,当年基金管理人数量负增长28.1%,但产品数量和规模依然以超过80%的增速高速发展。从2018年以来,行业增速有所放缓。

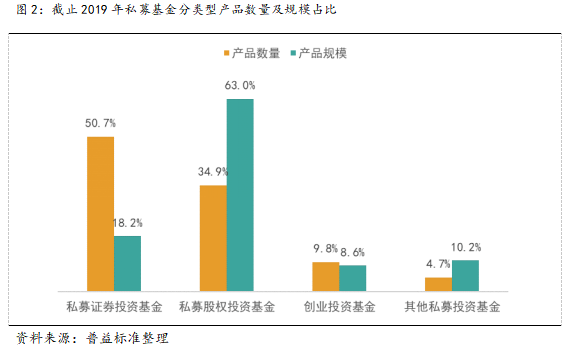

从内部结构看,私募股权投资基金和创业投资基金发展最为迅猛,其中私募股权投资基金的产品规模在2017年反超私募证券投资基金,截止2019年其比重已达到63%,成为私募行业的“主力军”。近年来,我国经济快速增长,人工智能、生物医疗、互联网等新技术产业蓬勃发展,创造了大量有潜力的投资机会,伴随经济的增长我国高净值人群数量也不断增长,投资需求不断扩大;私募股权投资基金一般投资于具有良好发展前景和成长潜力的企业,从2014年以来,在“双创”政策的推动下,各地针对创业企业和私募股权投资基金出台大量扶持政策;此外,随着股票、债券公开市场的不确定性加剧,国内投资呈现从公开市场向回报更高的另类资产转移的趋势。三方面因素叠加,共促私募股权投资基金快速发展。

二、私募基金行业“乱象横生”

在私募基金行业高速发展的同时也存在很多问题。

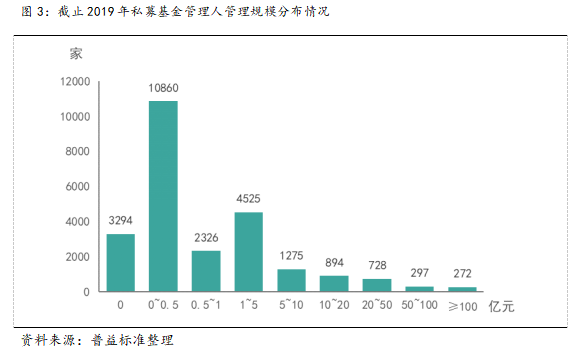

第一、尽管目前私募基金管理人登记数量不断增多,但这些私募机构管理的基金规模整体质量不高,且存在部分已登记备案的基金管理人无备案的基金,机构处于“空壳”状态。截止2019年底,基金管理人管理的基金规模主要集中在0~0.5亿元,有10860家,管理规模超过10亿元的仅有2191家,占管理人总量的3.65%。同时有3294家管理人的资产管理规模为零,占比高达13.46%,“空壳”私募依然不少,私募基金管理质量有待提升。

第二、“伪私募”行为时有发生。行业内存在部分私募基金管理人和销售机构向不特定对象宣传,变相公开募集资金;同一资产管理人为单一融资项目设立多个资产管理计划,变相突破投资者人数限制;拆分单只私募基金产品收益权并转让,变相突破合格投资者标准的行为。

第三,部分私募基金管理机构管理失职、违规操作。不少私募机构内部管理和风控制度不健全,基金运作随意性大,例如将自有财产与基金财产混同,甚至挪用或者侵占基金财产,向特定关系人进行利益输送等。

第四、“明股实债”类产品兑付压力大,“跑路”事件增多。部分私募股权基金在从事股权投资时违规向投资者承诺高额固定收益,一旦项目出现风险或者资金周转困难,这些私募将面临兑付风险。近两年不少私募基金进入兑付的高峰期,在经济下行、房地产市场调整情况下,违约和“跑路”事件增多。

三、强监管“来袭”,私募行业规范性有望加强

针对目前私募基金行业存在的问题,证监会于2020年9月11日发布了《关于加强私募投资基金监管的若干规定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),进一步规范行业,让私募行业真正回归本源。

本次征求意见稿在私募基金的经营范围、备案、注册地、投资负面清单、禁止行为、法律责任和过渡期安排等方面都做了明确规定。其中对变相突破合格投资者限制、违规公开推介、承诺保本收益、虚假宣传等违背私募基金本质的行为做了明确禁止规定;另外,征求意见稿对私募基金的投资方向也进行了明确的限制,借贷、担保、明股实债等“伪私募”投资活动被明令禁止。这些条款的颁布明确了私募基金的监管底线,着力引导私募基金回归投资本质,引导私募行业健康发展。

四、私募基金行业的健康发展有赖于行业规范性的提升

当前我国社会和个人财富快速增长,高净值客户增多,财富管理需求不断增加,高回报率是私募基金吸引投资者的主要“法宝”,但目前私募基金行业管理不够规范,甚至出现基金管理人擅自挪用基金财产等违法犯罪行为,行业乱象严重打击投资者的投资意愿,甚至“劝退”投资者。严格规范行业监管虽然会在一定程度上暴露基金产品的问题,影响行业规模,但在长远上看,有利于行业的长足发展,各机构可借此机会对自身进行反思和调整,提高自身的合规性和业务能力,促进行业健康持续发展。

欲获取报告全文,请联系我们购买