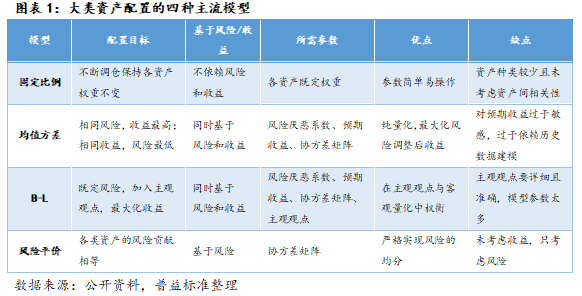

随着我国居民收入的不断增加和金融产品的不断丰富,以及资管新规下净值化转型的不断加深,注重收益稳健风险较低的金融产品越来越多地成为市场的焦点,投资者对于大类资产配置的需求越来越旺盛,也越来越依赖量化工具的使用。在此背景下,本文整理了大类资产配置的几种主流模型,介绍了它们的基本逻辑以及使用场景,并简述了各模型的优缺点,固定比例投资模型、均值方差模型和B-L模型都是比较经典的资产配置模型,但在投资实践中缺点较为突出;风险平价模型相对而言更适合市场特点,近年来受到越来越多的投资者关注。

1、固定比例投资模型

固定比例投资策略正如其名,按照事先给定好的资产权重不断地调仓。由于各类资产在不断地价格变化中,其在总资产中的权重也在发生着变化,所以需要不断卖出价格上涨权重增长的那些资产,再买入价格下跌导致权重减少的那些资产,这个模型思想有利于规避追涨杀跌的现象。固定比例资产投资策略有两个较为经典的模型——等权重投资模型和股债二八配置模型。

等权重投资模型通过不断调仓来保持各类资产的权重相等;股债二八配置模型的投资方案只包含股票和债券两类资产,其理念就是用债券的低波动性搭配股票的高收益高风险,让两种资产对于整体的波动拥有以同样水平的贡献,从而将整体组合的波动性进行有效的控制。

固定比例投资策略虽然有了朴素的分散风险的思想,简单易行即使是个人投资者也可以快速上手,但是策略所包含的资产类别不够多,且没有考虑各资产间的相关性,对风险的分散控制能力还不够,需要更多的改进。

2、均值方差模型

均值方差模型是由Markowitz在1952年的论文《资产选择:有效的多样性》中提出的,通过给出均值方差的概念帮助投资者衡量收益与风险,这些理论是现代金融学的基础。如果事先给定好一个预设的风险值,即一个方差值,那么均值方差模型就会给出一个能在这个方差水平下获得的最大收益投资方案,而如果是给定好了一个目标收益值,那么模型将会给出一个在此等收益水平下能够提供的最小风险方案。这样一来,投资者就可以对投资过程中的不确定性能有一个较为可靠的管理。

但是,均值方差模型毕竟是现代第一种资产配置模型,模型本身也有许多缺点,比如前提假设太严格,对参数太过敏感,而且资产权重可能会比较集中,所以有的时候均值方差模型甚至不如简单的固定比例投资策略,为了解决这些问题,B-L模型被推广开来。

3、B-L模型

B-L(Black-Litterman)模型是建立在均值方差模型的基础之上的,其基本思想就是利用投资者的主观预期判断结合先验的市场均衡收益,使用贝叶斯方法计算出后验的预期收益率来优化资产权重,B-L模型得到的新的收益期望值可以被认为是一种投资者主观观点和先验收益间的一种加权结合,提高预期收益率和波动率的估计准确度,可以计算出不同资产的更合理的配置权重。

B-L模型相对于均值方差模型有多个优点,能够利用投资者主观判断来提升收益效果,同时这也优化了模型的稳健性,此外模型的收益能够被合理分解到选取先验资产配置权重、估计先验预期收益率、估计后验资产配置权重等多个部分,这样也方便了业绩归因分析,能够让投资者更好地改进模型。

但B-L模型也有一些实践上的缺点,比如,需要投资者对各资产的预期收益率进行详细的预测,但个人投资者没有足够能力给出这么复杂准确的观点,只有规模较大的投研机构才可以运作这一模型;另外,投资者的主观观点需要足够准确,如果投资观点不准确,可能还不如不使用该模型。

4、风险平价模型

传统的资产配置模型有这样那样的问题,投资者希望能够找到一种比较简单直观,不需要过度依赖期望收益的资产配置方法,风险平价模型正是这样的一种模型,相对于简单的固定比例投资策略和经典的均值方差模型,风险平价有很多优点,收益较高风险较小,模型不复杂而且稳健。风险平价策略的基本思想就是让各资产对资产组合的风险贡献保持相等,以控制整体组合的风险。如果某一类资产风险贡献比其他资产更多,那就卖出部分这类资产并提高其他资产的比重,直至各类资产的风险贡献度都相等,以此降低整体组合风险。比如,如果资产组合只配股债两种,由于股票的波动风险远大于债券,根据风险平价的思想,股票的权重必然会比债券少很多,这样就可以有效的控制整体资产组合的风险了。

风险平价模型有较大的实盘使用潜力,但表现普通的收益能力需要进一步的改进提高,如何提升优质资产在组合中的权重并且保持整体组合的波动稳定,需要进一步的探索。

欲获取报告全文,请联系我们购买