FOF(Fund of Fund),基金中的基金,不同于其他直接投资于股票、债券等投资标的的证券投资基金,它通过持有其他投资证券基金,间接持有标的资产,实现风险的二度分散。

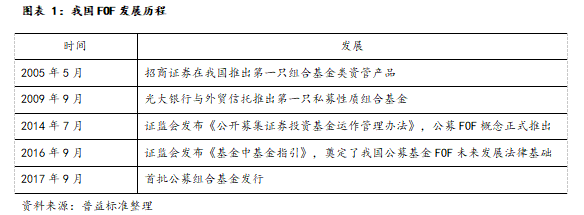

国内组合基金的发展相对欧美较为缓慢,我国FOF尚处于一个发展探索阶段,其大致的发展历程如下:

目前在国内公募基金、保险资管、券商资管、私募基金都有FOF类基金发售,虽然总体FOF在国内占据的市场份额相对较小,但自2017年9月首批公募FOF产品获批,公募FOF产品迎来蓬勃发展。从规模和个数上来看,公募FOF整体基金规模从2017年的130.3亿上升到了2019年底的382.96亿,其中2018年受制于行情整体规模有所下滑,2019年随着行情好转以及基金发行的加速,整体规模明显有所反弹,基金个数也从2017年的6只上升到了2019年底的83只(不同份额算1只)。其中FOF型理财产品发行数量也呈现了较快的增长,截至2019年末,普益标准共收录38款FOF型理财产品,在2019年就发行33款。

2019年FOF发展虽取得了不小的进步,但其中仍然存在许多问题,首先国内关于FOF的相关法律法规不足,之前推出的监管规定中关于FOF部分也只是浅尝辄止。其中FOF的信息披露机制也不够完善,虽有晨星等机构对中国公募进行评级,但在私募机构、券商、银行理财方面的评级不足,缺乏统一规范的业绩评价标准。其次在资产配置端方面,硬件上投资流程上不够完善,缺乏最初根据偏好对于产品收益结构和风险结构的预期设计环节,缺少量化模型的支撑,管理机构缺乏系统完善的风控系统和绩效归因系统,导致FOF的投后管理不足,风险监测不够,不能及时的根据市场变化做出相应的仓位动态调整,软件上缺乏专业性投资人才。FOF在策略构建的逻辑和投资标的筛选上都有着严格而且复杂的工序,其中投资者的“非理性”行为、资金的短期性也是不小的问题。目前我国专业投资者教育处于初级阶段,投资人不够理性成熟、风险承受能力差、看重收益指标、对FOF收益特征和自身风险偏好不够了解,从而导致资金具有短期化、稳定性差及易受情绪影响等特征,对FOF做大类资产配置带来了极高挑战。

虽然目前国内FOF存在各种问题,但FOF未来的发展前景一片广阔。从需求上来看,在2018年4月出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称资管新规)后,资产管理行业迎来了后监管时代,这对各行业产生了不同程度的影响,其中银行受影响最大,其次是信托、证券、基金及其子公司。对银行来说,其理财最大的特点是收益稳定且风险可控,被称作“理财保本”,而资管新规中要求打破刚性兑付,把预期收益逐步转型为净值收益管理,虽然银行在固收方面有一定的基础,但在权益类资产投资、大类资产配置这一块却十分薄弱,短时间内难以满足净值化转型对投研能力的要求。在这样的背景下,为满足投资者低风险偏好,各类机构都纷纷利用FOF做大类资产配置,做宏观对冲,稳定净值需求。其次,未来中国养老金将采取目标期限策略的投资形式,越来越多的基金公司发行养老型FOF来满足投资者需求,这样的投资形式将能为FOF带来长期限稳定的资金,使其成为真正的风险对冲。

欲获取报告全文,请联系我们购买